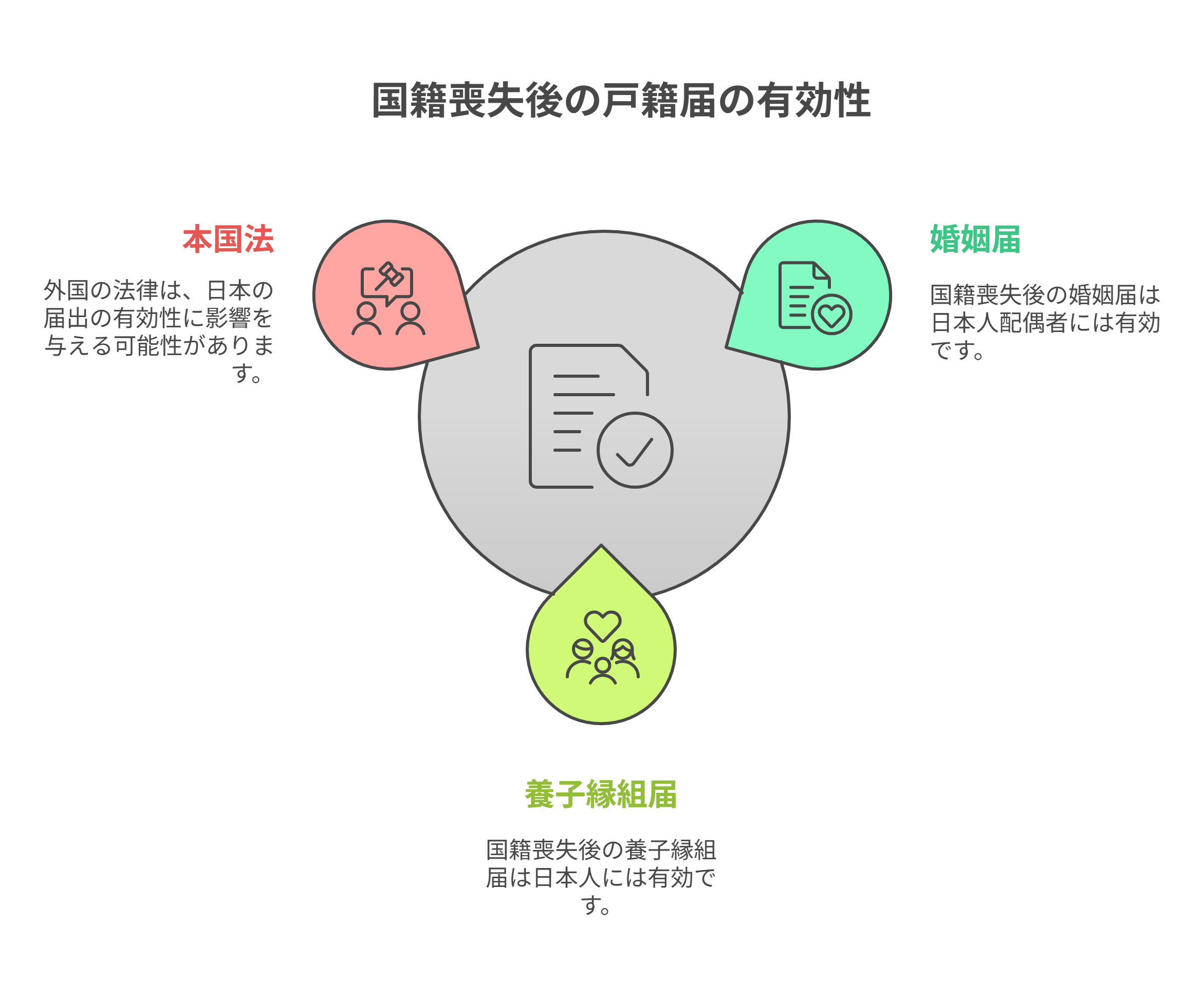

二重国籍の日本人が日本国籍を失う場面は、国籍法で定められた条件に該当した場合です。たとえば、外国籍を取得したときや外国籍を選択したとき、国籍留保の届をしなかったときなどが挙げられます。

日本国籍を喪失すると、その人は戸籍から除籍され、場合によっては戸籍全体が消除されることになります。特に国籍喪失の原因になる事実から時間が経過していると、手続きが複雑になったり、思わぬ不利益が生じたりすることもあります。

この記事では、司法書士の立場から、二重国籍の日本人が日本国籍を喪失する条件と、その際に必要となる戸籍届出・消除手続の流れを、制度の概要から具体的なポイントまで解説します。正しい知識をもとに、安心して手続きを進めるための参考にしてください。

国籍の喪失と戸籍の消除

日本の国籍はいくつかの場合に失われます。日本の国籍がなくなると、その人は日本の戸籍から除籍され、状況によっては、その戸籍全体が除籍されます。

日本の国籍がなくなった後も、国籍を喪失した人が戸籍の届をして、国籍喪失後に新しい戸籍の記録がされている場合は、戸籍の手続きが原則として全て無効になり、戸籍の訂正が必要になります。

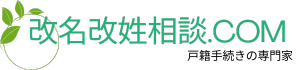

国籍喪失と戸籍からの消除

日本の戸籍に記録される人は、日本国籍を有している人だけです。日本人の配偶者である外国人や日本人の父である外国人は、配偶者の欄に氏名、生年月日、国籍等が記録されますが、日本の戸籍に入っているわけではありません。

したがって、一定の事由で日本国籍を喪失した人は、国籍喪失の届出をすると、原則、除籍され、国籍喪失の理由と届出の日付または手続きがされた日付が記録されます。(ごくまれな状況では、除籍ではなく消除されることもあります。)

ここで重要なのは、「国籍を喪失したタイミングは、戸籍の届出をした日ではなく、国籍喪失の原因が発生した日付」であるということです。

たとえば、死亡届の場合、死亡の日付は死亡届を出した日ではなく、医師等が死亡を確認した日付であることと同様です。

国籍喪失後の戸籍届出は有効か?その効力

戸籍の届出は、有効に日本の戸籍に記録された人についての届出であることが大前提です。ところが、日本の役所では国籍喪失の届出がされるまで戸籍に記録された人として扱わざるを得ず、喪失届以外の戸籍届も受理されます。

しかし、国籍喪失の日付以降の戸籍届で新しい記録がされたものは、国籍喪失届以外は原則無効です。

これは、戸籍の記録は単に届出を順番に受け付けるだけではなく、発生した事実を時系列で記録し、戸籍全体で矛盾のない正確な記録が求められるからだと考えています。

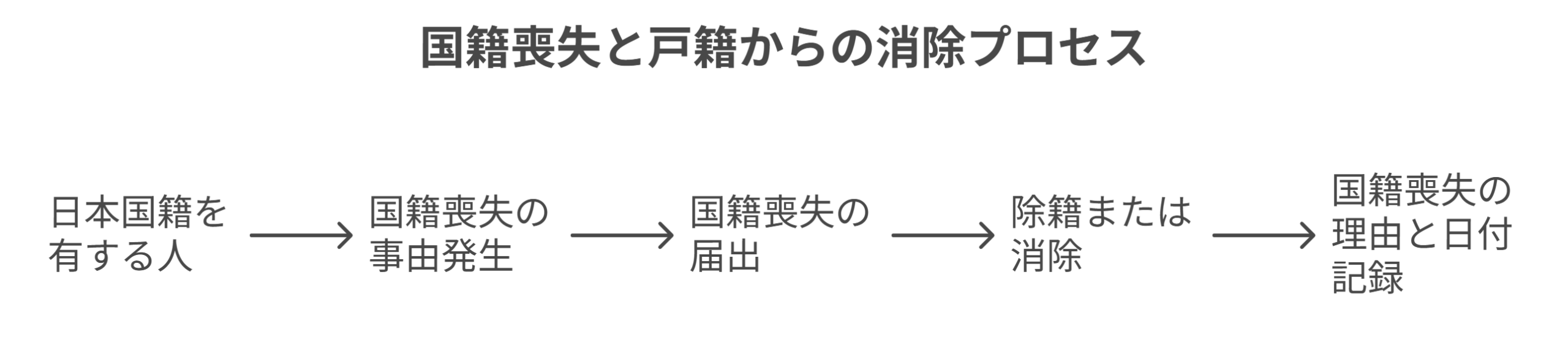

国籍喪失後の戸籍届でも有効に取り扱われるもの

国籍喪失後の戸籍届でも例外的に有効に取り扱われるものがあります。

しかし、いずれの場合でも、日本国籍を喪失した人については、戸籍届が無効ですので、戸籍の訂正は必要になります。

国籍喪失後の婚姻届は有効になりますか?

国籍を失った人の婚姻届は、本人については効力を持ちませんが、日本人との婚姻届としては有効に扱われます。つまり、日本人側の婚姻の効力は守られるため、婚姻関係が無効になることはありません。

国籍喪失後の養子縁組届は有効になりますか?

養子縁組についても同じで、国籍を失った人自身の効力は及びませんが、日本人の養親・養子の届出としては有効に扱われます。したがって、日本人側の養親子関係は保護されます。

もっとも、国籍を失った人の本国法で養子縁組の制度が異なる場合には、日本法での届出がそのまま有効にならないケースもあるため、注意が必要です。

日本国籍を失う条件と理由(国籍法11条〜16条)

日本国籍の喪失については、国籍法11条から16条までに規定があります。

- 自己の志望によって外国籍を取得したとき(国籍法11条1項)

- 外国の国籍も有する日本人、その外国の法令によりその国の国籍を選択したとき(国籍法11条2項)

- 日本国外で生まれた、日本国籍と外国籍を出生により取得した人で、国籍留保の届をしなかったとき(国籍法12条)

- 外国籍も有する日本人で、日本国籍を離脱する届出をしたとき(国籍法13条)

- 外国籍も有する日本人が一定期間内に日本国籍を選択せず、法務大臣から一定期間内に国籍を選択するよう催告を受けた後、1か月が経過したとき(国籍法14条1項、15条)

- 日本国籍を選択した日本人が外国籍を喪失していない場合で、自己の志望でその外国の公務員に就職し、法務大臣から日本国籍の喪失の宣告を受けたとき(国籍法14条2項、16条)

国籍法11条から16条の抜粋

- (国籍の喪失)

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。- 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

- 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。- (国籍の選択)

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。- 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。

3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。- 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。

5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

外国籍を取得した場合の日本国籍喪失(国籍法11条1項)

自分の意思で日本以外の国の国籍を取得すると、日本の国籍を失います。(国籍法11条第1項)

外国籍を取得した時点で日本国籍がなくなり、国籍の喪失の戸籍の届をしなければなりません。この場合は、日本国籍を失ったことを知った日から1か月以内(外国に住んでいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。(戸籍法103条)

外国にいる人の届出の期限が3か月となっているのは、領事館や大使館が遠方にあることも多く、郵便事情や交通事情が日本よりも悪い国もあるからだと考えられます。

また、結婚や養子縁組等の効果として外国籍が付与される場合は、自分の意思で外国籍を取得したわけではないので、日本国籍は失われません。

ポイントは、国籍喪失届をしなくても、日本国籍は失われているということです。つまり、外国籍取得と同時に日本国籍は自動的に消滅し、届け出はその事実を戸籍に反映させる手続きにすぎません。

この国籍法11条1項については、過去に多くの判例が存在しているので、次章「国籍喪失に関する裁判例」でいくつか判例を解説しています。

(国籍の喪失)

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

外国籍を選択した場合の日本国籍喪失(国籍法11条2項)

日本国籍と外国籍を持っている人が、日本以外の国の国籍を選択した時は、日本の国籍を失います。(国籍法11条第2項)

この場合も国籍喪失届をしなければならないことは、上と同じです。(戸籍法103条)

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

国籍留保の届をしなかった場合の日本国籍喪失(国籍法12条)

日本国外で生まれた子が出生時に日本国籍と外国籍を取得した場合、出生から3か月以内に国籍留保の届をしなければ、生まれた時にさかのぼって日本国籍を失います。 (国籍法12条、戸籍法104条)

- 出生時に日本国籍と外国籍を取得した日本国外で生まれた子供

- 出生から3か月以内に届出が必要

- 出生届と同時に国籍留保の届出

注意:出生届を出さずに3か月を過ぎた場合、生まれた時から日本国籍がなかったことになるので、戸籍に記録される資格を失います。

なお、日本国内で出生した子や適切に国籍留保の届出を行った子は、先天的な二重国籍となります。この二重国籍は、日本国内法上では問題になりません。

ただし、先天的二重国籍者には、国籍選択の問題(国籍法11条2項、国籍法14条・15条、国籍法16条1項、2項)があります。

また、先天的二重国籍者は、日本国籍の放棄、日本国籍の離脱をすることができます。

国籍留保を期限内に届け出ることができなかったときの救済措置

もし、国籍留保届を期限内に届け出られず日本国籍を失ったときでも、救済措置が設けられています。

救済措置として、日本国籍の再取得の手続きがあり、これについては、第4章の「出生時に国籍留保の届をしなかった場合の日本国籍の再取得手続き」の章で詳細を解説します。

もっとも、日本国籍を再取得した場合は、二重国籍の問題も復活し、将来的に国籍選択の手続き(国籍法14条、15条)が必要になります。

第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第百四条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

国籍離脱の届出をした場合(国籍法13条)

外国籍も持っている日本人は、日本国籍の離脱の手続きをすることができます。(国籍法13条)

国籍離脱の届出は、日本国内であれば法務局、国外であれば在外公館(日本領事館または大使館)に国籍離脱を届け出て、一定の審査を得た後、国籍喪失の事実が戸籍に記録されます。

この場合は、法務局長から本籍地の市区町村へ通知がされるので、国籍喪失の届出をする必要はありませんが、市区町村に国籍喪失の届出をすることもできます。

なお、外国籍を取得した日本人は、国籍法11条1項の規定によって当然に日本国籍を失うので、国籍離脱の手続きを行うことはできません。

第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

国籍離脱ができる人

- 出生時に日本国籍と外国籍を取得した先天的二重国籍者

- 帰化の手続きで日本国籍を取得した外国人で、母国の国籍が消滅しない人

アメリカ等の外国籍を取得しても母国の国籍が消滅せず、別途母国の国籍を放棄する/消滅させる手続きが必要な国と、ブラジルのように外国籍の取得が母国の国籍に一切影響しない国もあります。

こういった日本国籍を取得した人も、日本国籍の離脱手続きをすることができます。

なお、外国でも、母国以外の国籍を自分の意思で取得した場合に、母国の国籍が自動的に消滅すると定めている国は多いです。こういった方が、日本国籍を取得した後に母国の国籍の復活/外国籍の取得をした場合は、国籍法11条1項の規定により日本国籍を失います。

日本国籍の選択をしない場合(国籍法14条・15条)

日本国籍と外国籍を18歳までに取得した人は20歳までに、18歳になった後に取得した時は取得の日から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。そして、日本国籍を選択する場合は、国籍選択の戸籍届をしなければなりません。(国籍法14条2項、戸籍法104条の2)

- 満18歳までに外国籍を取得した人→満20歳まで

- 満18歳以降に外国籍を取得した人→取得した日から2年以内

国籍法11条1項の規定では、自分の意思で外国籍を取得した人は自動的に日本国籍を失うので、この規定の対象にはなりません。

期限内に選択をしなかった場合

この期間内に外国籍の放棄又は日本国籍の選択がない場合は、国籍の選択を書面又は官報で催告されます。(国籍法15条)

通知を受け取った後又は官報に掲載された翌日から1か月が経過しても日本国籍を選択しない場合は、1か月が経過した時に日本国籍を喪失します。

この場合も国籍離脱の手続きと同様に、法務局から本籍地の市区町村に日本国籍を喪失した旨の連絡がされるので、別途国籍喪失を届け出る必要はありません。

よく質問を受けますが、日本国内に住んでいる場合は、通知を受け取ってから対応すれば十分に間に合うので、あまり問題にならないと思います。

一方で外国に住んでいる場合は、手続きがすでに進行していて、間に合わないこともあります。

期限内に日本国籍を選択ができなかった/しなかったときの救済措置

なお、官報に国籍選択の催告が掲載されたあと、期限内に日本国籍を選択できずに日本国籍を失った場合にも、救済措置が設けられています。

救済措置として、国籍の再取得の手続きがあります。これについては、第4章「国籍選択催告後に国籍を喪失した場合の日本国籍の再取得手続き」の章で詳細を解説します。

しかし、官報ではなく直接催告の書類を受け取った場合は救済措置を使うことはできません。

(国籍の選択)

第十四条外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。

3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

その他の特殊事由による国籍喪失(国籍法16条1項、2項)

その他に特殊な事情で日本国籍を喪失することがありますが、とても特殊な状況ですので省略します。

第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

国籍得喪に関する裁判例

国籍喪失の判断は、国籍法だけでなく過去の裁判例からも重要な示唆を得られます。この章では、日本国籍の得喪に関する判例を取り上げ、その経緯と裁判所の判断理由、そして、その結論が戸籍手続に及す影響を整理して解説します。

国籍離脱と国籍回復が無効とされた事例(旧国籍法時代)

この判例は昭和32年のもので、国籍法も戦前の規定にもとづいていて、現在の国籍法とは違いがあります。

この判例の結論

国籍離脱も国籍回復もいずれも無効であり、出生以来一度も日本国籍を失っていないと判断し、国籍離脱時の戸籍記録の復活を命じました。

- 国籍離脱が無効であれば、それを前提とする国籍回復も無効

- 戸籍の訂正は「国籍離脱・回復が無効」であることを判決が示せば足りる。

- 戸籍は事実関係と矛盾なく正確に記録されるべき

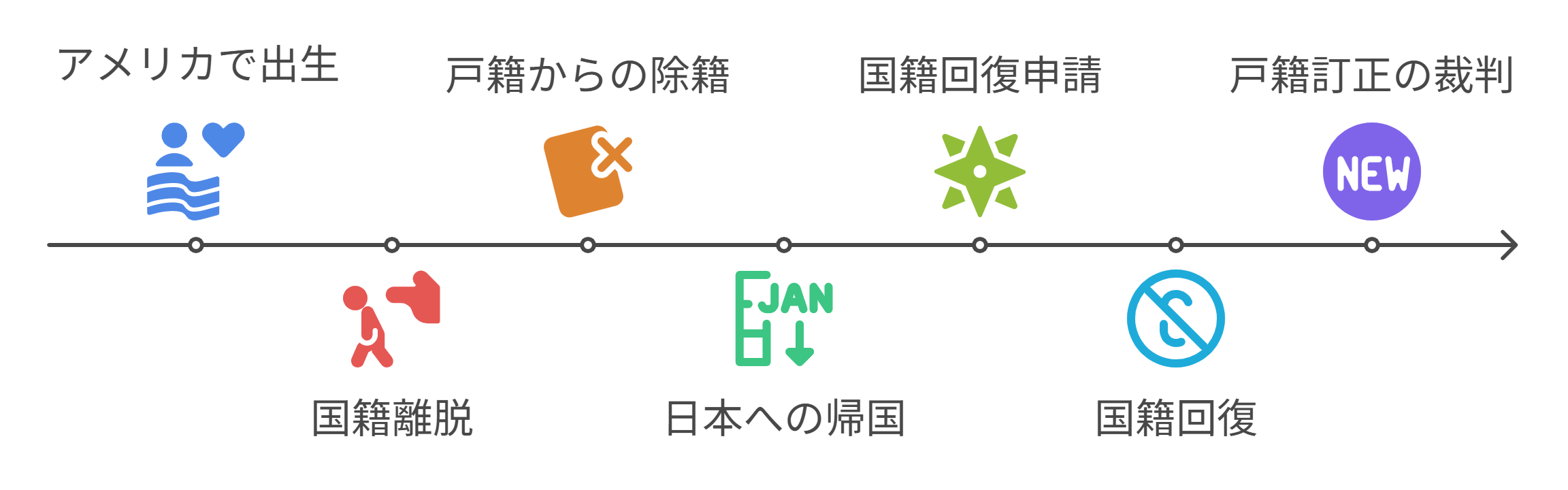

最高裁判所昭和32年7月20日判決の詳細

国籍離脱と国籍回復の概要

当事者は大正時代にアメリカで生まれ、日本とアメリカの先天的な二重国籍者でした。当事者が10代になった後、実父が無断で国籍離脱の手続きをして、当事者は日本の戸籍から除籍されました。

その後、10代のうちに日本へ帰国した当事者が、昭和17年に日本国籍回復申請(戦前の国籍法の規定)をして、国籍を回復して新たに戸籍を編製しました。

裁判の経緯

当事者は、実父が無断で行った国籍離脱の手続きとそれを前提にした国籍回復が無効であるので、生まれた時から一度も日本国籍を失ったことがないことの確認を求めて裁判を起こしました。

昭和25年に高等裁判所が当事者の訴えを認めたところ、相手方である国が上告しました。

- 国籍回復手続きで既に日本国籍がある当事者が、これを(得喪の経緯は別として)改めて日本国籍を確認するための裁判は不適法であること

- 無効な日本国籍喪失後、自分の意思で国籍回復手続きをした当事者が、国籍回復の無効を主張することはできないこと

- 日本国籍の確認をする判決では戸籍を訂正することができないこと

最高裁判所の判断

一つ目の、改めて日本の国籍を確認することについては、現在日本国籍があるからと言って、国籍は出生によって取得したこと、言い換えれば、国籍離脱と国籍回復が無効であることを確認することは適法(法律上の利益がある)であると判断しました。

二つ目の部分については、国側は次の二つを理由としました。

- 国籍離脱が有効であることを前提として自分の意思で国籍回復請求した人が、これを翻して無効を主張することは認められない

- (当時の法律で)国籍回復を許可する行政処分の無効は、許可から3年以内にしなければならない

最高裁判所は、国籍離脱が無効であれば、それを前提にした国籍回復の許可も当然に無効であると判断しました。

最後の部分については、純粋に手続的な問題で、国としては、戸籍を訂正するためには「日本国籍を確認する」だけでは不十分で、「国籍離脱・国籍回復の許可が無効である」ことを宣言していなければ戸籍の訂正はできないと訴えていました。

この部分については、戸籍法116条の確定判決は、「戸籍訂正の訂正事項を明確にするための証拠」であるので、判決の主文と理由から訂正事項が明確になれば十分であり、判決の主文に訂正事項を含める必要はないと判断しています。

最高裁判所昭和32年7月20日判決、昭和25年(オ)第318号、国籍関係確認請求事件

その後の戸籍訂正の処理

判決には、当時の戸籍情報が少ないので、実際にどう訂正されたかはわかりませんが、戸籍訂正の処理は以下のようになると考えられます。

- 国籍回復許可後に編製された戸籍と編製後の戸籍を、無効であることを理由に全て消除する

- 国籍離脱により除籍された記録を無効により消除して、その戸籍に回復させる

- 国籍離脱以降にされた、国籍回復以外で有効な戸籍の異動があれば、これを反映させる(例:新民法・新戸籍法の施行による改製、婚姻届や養子縁組等)

補足として

なお、判例の反対意見として「日本国籍がある以上、法律上確認する利益がないこと」や「自分の意思で行った手続きを覆すことはできない」といったものもあります

もっとも、この判断では、戸籍の記録と事実関係が一致しなくなります。戸籍の記録を事実に一致させることは戸籍先例でも求められており、結果が同じであればよいというものではなく、戸籍記録は事実関係を正確に反映し、矛盾のないものでなければならないと考えられます。

国籍留保届を怠った場合の日本国籍消滅規定は憲法違反でないとされた事例

この判例は、日本人父と外国人母の間に外国で生まれた子供が、生後3か月以内に国籍留保の届出をしなかったために日本国籍を失い、これが憲法14条1項(法の下の平等)に違反するとして、子供の日本国籍の確認を求めた事例です。

この判例の結論

国籍法12条(国外出生で国籍留保届をしなかった場合の国籍喪失)は、憲法14条1項(平等原則)に反しないと判断された。

- 形骸化した日本国籍や重国籍の弊害を防ぐ合理的な目的がある。

- 救済措置として国籍法17条の再取得制度があるため、著しく不合理ではない。

最高裁判所第3小法廷平成27年3月10日判決の詳細

憲法14条1項違反とは?

憲法14条1項の法の下の平等とは、これまでの判例から、「合理的な理由のない差別を禁止する趣旨」で「法的取扱いにおける区別が合理的な根拠に基づくものである限り、同項に違反するものではない」とされています。

つまり、合理的な根拠に基づいた法的な区別は憲法に違反しないということです。

裁判所の判断

最高裁判所は、以下の2つの理由で、日本国内で生まれた子供と日本国外で生まれた子で区別する国籍法12条が、合理的な理由のない差別に当たらないとして、憲法14条1項に違反しないと判断しました。

最高裁判所第3小法廷平成27年3月10日判決(平成25年(行ツ)第230号)

理由1

国籍法12条は、形骸化した日本国籍の発生を防止すること、重国籍の弊害の発生を回避することを目的としていて、この区別は合理的な根拠にもとづくものである。

もし、国籍法12条が憲法14条1項に違反で無効だとすると、日本国籍を持つ人の外国で生まれた子供も、無条件で日本国籍を取得し続けることになります。

この場合、その子供の子や孫、ひ孫といった日本と関わりが薄い、あるいは全くない人達も、日本国籍を取得し続けることになります。

理由2

かりに期間内に出生及び国籍留保の届出が間に合わなかったとしても、国籍法17条により、届出をすることで容易に日本国籍を取得できる。

この記事の著者の意見

この他にも、日本国内で生まれた人にも日本国籍を失わせ重国籍を解消する国籍法15条の規定があり、バランスはとれているのではないかと思います。

参考条文(憲法14条、国籍法2条、国籍法12条、戸籍法104条、国籍法17条)

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(出生による国籍の取得)

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第百四条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

(国籍の再取得)

第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 (省略)

3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

外国籍取得と「自己の志望による」解釈が争われた事例

この判例は、日本人父と外国人母の間に日本で生まれた子供について、出生後に外国人母の母国の国籍を取得したことで、国籍法11条1項の規定によって日本国籍を喪失した事例です。

この判例の結論

両親の誤解による申請であっても、積極的に外国籍取得の手続きを行った結果、日本国籍は喪失したと判断された。

- 「自己の志望による取得」とは、直接・積極的に外国籍を希望する行為を意味する。

- 婚姻や親の帰化などによる当然の外国籍取得は除外される。

- 手続きの名称にかかわらず、実質的な意思の有無で判断される

| 判断項目 | 内容 |

|---|---|

| 自己の志望による取得 | 直接・積極的に外国籍を希望する行為をした場合 |

| 当然取得 | 婚姻や養子縁組、親の帰化などによる自動的な外国籍取得は対象外 |

| 形式と実質 | 手続きの名称ではなく、実質的に意思があったかどうかで判断 |

| 結論 | 両親の誤解があったとしても、積極的に外国籍取得手続きを行った結果、日本国籍は喪失 |

最高裁判所第1小法廷平成29年12月7日判決の詳細

前提として、この外国人母の国は血統主義を採用しており、原則として父または母がその国の国民であれば子供も出生時に国籍を取得できます。ただし、国外で外国人との間に生まれた場合は出生時に国籍を取得せず、代わりに「簡易的な国籍取得手続き」が設けられていました。

この事例では、父母が子供の出生届を提出するつもりで在日領事館に出向きましたが、実際には簡易的な国籍取得手続きが行われ、自分の意思で外国籍を取得したものとみなされ、日本国籍を喪失する結果となりました。

このため、両親は子供に日本国籍があることを確認するため裁判所に訴え、地方裁判所・高等裁判所は両親の主張を認めず、請求を棄却しました。

これに対して両親は、最高裁に上告提起・上告受理申立てをしましたが、最高裁はいずれも認めず、高等裁判所の判決が確定しました。

争点1.日本国籍を確認する裁判が適切か

まず、最初に問題点としてあがったのが、日本国籍の確認を求める裁判が適切であるかどうかです。

裁判開始時点では、日本国籍を喪失しているものの、日本人父の戸籍に記録されていて、行政機関から国籍喪失届を催促されておらず、現実的な不利益は発生していませんでした。

東京地方裁判所は、現実的な不利益がなくても、日本国籍があるという法律的な地位に危険があるので、国籍を確認する裁判は適切だと判断し、高等裁判所もこれを支持しました。

争点2.国籍法11条1項の手続きで日本国籍を失っているかどうか

地方裁判所、高等裁判所のいずれも、日本国籍は失われているという判断で一致しています。

高等裁判所は地方裁判所の判断理由を補正しており、その判断のポイントを整理します。

国籍法11条1項の「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」の解釈として、判決の理由で以下のように判示しています。

帰化、国籍取得の届出、国籍の回復、国籍の選択、登録による国籍の取得その他名称のいかんにかかわらず、新たに外国の国籍の取得を直接かつ積極的に希望する行為をし、その法的効果として外国の国籍が付与される場合をいい、婚姻や養子縁組などの身分行為や親権者の帰化の効果が当然に子に及ぶ場合などの一定の事実に伴って法律上当然の効果として外国籍を取得した場合(いわゆる「当然取得」)を除外する趣旨であると解される。

ポイントは、「直接・積極的に外国籍を希望する行為をした結果として外国籍を取得すること」、「婚姻等の身分行為や親が外国籍を取得した結果として外国籍が当然に付与する場合は除外される」、「外国籍取得の手続きの名称は問題にならない」の3つです。

- 直接・積極的に外国籍を希望する行為をした結果として外国籍を取得すること

- 婚姻等の身分行為や親が外国籍を取得した結果として外国籍が当然に付与する場合は除外される

- 外国籍取得の手続きの名称は問題にならない

そしてこの解釈に則って、両親の誤解があったものの、結果的に直接・積極的に外国籍を希望する手続きを行い、子供が外国籍を取得したので、日本国籍を失ったと結論付けています。

最高裁判所第1小法廷平成29年12月7日判決(平成29年(行ツ)第246号、平成29年(行ヒ)第289号) 東京高等裁判所平成29年4月18日判決(平成28年(行コ)第251号) 東京地方裁判所平成28年6月24日判決(平成26年(行ウ)第472号)

参考条文(国籍法11条)

(国籍の喪失)

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

国籍法11条1項と人権保障の関係を争った事例

この判例は、2種類の国籍法11条1項違憲訴訟を、一つの裁判に併合して審理された事例です。

この判例の結論

国籍法11条1項(外国籍取得で日本国籍喪失)は合憲であり、日本国籍を保持する権利は憲法上保障される権利とは認められない。

- 形骸化した日本国籍や重国籍の弊害を防ぐ合理的な目的がある。

- 救済措置として国籍法17条の再取得制度が設けられているため、著しく不合理ではない。

| 論点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| 憲法適合性 | 国籍法11条1項は合憲、日本国籍を保持する権利は憲法上の権利として保障されない |

| 目的の合理性 | 形骸化した日本国籍や重国籍の弊害を防ぐ合理的目的がある |

| 救済制度 | 国籍法17条による再取得制度があるため、著しく不合理ではない |

| 結論 | 国籍法11条1項の規定は合憲 |

東京高等裁判所令和5年2月21日判決、最高裁判所第1小法廷令和5年9月28日決定の詳細

- 憲法10条により、日本国籍の得喪は立法府の裁量に委ねられている。

- 重国籍による外交・兵役・租税などの弊害を防ぐ合理的な目的がある。

- 生来的重国籍者には国籍選択の猶予があるが、これは合理的区別であり不平等ではない。

- 憲法13条や22条から「日本国籍を保持する権利」は導けない。

外国籍を既に取得した人達、取得を予定する人達がそれぞれ上記の概要のとおり裁判所に訴え、地方裁判所・高等裁判所はこの主張を認めず、棄却しました。

これを不服として、最高裁に上告提起・上告受理申立てをしましたが、最高裁はいずれも認めず、高等裁判所の判決が確定しました。(最高裁判所第1小法廷令和5年9月28日決定、令和5年(行ツ)第180号、令和5年(行ヒ)第196号)

つまり、地方裁判所、高等裁判所の判断が維持され、国籍法11条1項の規定は合憲とされました。

争点1.外国籍取得を予定する人達の請求の適否

取得を予定する人達は、訴訟提起時には実際の不利益は生じていませんでした。それでも、将来の不利益を避けるために次の2点を主張しました。東京地方裁判所はこれを採用しませんでした。

- 外国籍取得の必要があるにもかかわらず、外国籍を取得することで日本国籍を喪失するので、外国籍の手続きをすることができない

- 国籍法11条1項の規定が幸福追求権と自己決定権(憲法13条)を侵害しているので、事前の救済(日本国籍を失わないことの確認)を求めることができる

しかし、高等裁判所は以下の理由で、裁判上の判断を行う必要性・相当性があると認めました。

- 手続きをすることで、外国籍を取得する可能性が高いこと

- 日本国籍は、基本的人権の保障等、重要な法的地位である

- 外国籍取得後に、日本国籍を回復することが困難

争点2.国籍法11条1項の違憲性について

外国籍を取得すると日本国籍を自動的に失うという国籍法11条1項の規定が、憲法に違反しないかが大きな争点となりました。裁判所は、国籍法11条1項の規定が合憲であるとして、各請求を退けました。

憲法10条の確認

まずは、憲法と国籍法を検討するうえで重要になるのが、憲法10条です。

憲法10条は、シンプルに「日本国民たる要件は、法律でこれをさだめる。」と定められています。つまり、誰が日本国民であるかは憲法で定めず、日本国民の要件は立法機関(国会)の裁量にゆだねられています。もっとも、立法裁量も無制限ではなく、憲法等の制約を当然に受けます。

次に、国籍の喪失に関する立法について「立法目的及びその目的を達成するための手段が合理的」であれば、「立法府の裁量の範囲を逸脱し又はこれを乱用したものであるとは認められない」と基準を示しました。

これをふまえて、国籍法11条1項の目的として、重国籍によって生じ得る種々の弊害の解消や弊害を未然に防ぐ必要性を指摘して、これを不合理であるとは言えないと判断しました。

重国籍の弊害としては、外交上の混乱、二重の兵役義務、租税回避等があげられています。この他に資金洗浄や違法送金の防止等も考えられます。

また、国籍法は過去に何度か大きく改正されていますが、これも憲法10条によって実現したものです。もし、憲法で日本国民であるかを定めた場合、それぞれ憲法改正が必要になり、おそらく過去の改正は実現せず、解釈で運用することになっていたでしょう。

ちなみに、外国籍を取得した際に、母国の国籍が喪失する法律を設けている国も多く、近年の移民問題の影響で運用の厳格化をする国も増えています。

憲法14条1項と合理的な区別

立法機関の裁量の範囲であっても、「合理的な理由のない差別」があれば憲法14条1項に違反します。

実際にこの裁判でも、外国籍を志望により取得した人は強制的に日本国籍をはく奪されることは、以下のような重国籍者と比べて取り扱いが違い「合理的な理由のない差別」にあたり違憲であると主張されました。

- 生来的重国籍者や外国籍を当然取得した重国籍者の、国籍選択、国籍選択の催告と国籍再取得といった猶予措置があること(参考:日本国籍の選択をしない場合(国籍法14条・15条))

- 日本国籍を志望により取得した人(国籍法3条1項、5条2項、17条)は重国籍を認容していること(参考:日本国籍の再取得(国籍法17条))

国籍法11条1項と憲法14条1項の関係について、国籍法12条に関する最高裁判所第3小法廷平成27年3月10日判決を引用して、「法的取扱いにおける区別が合理的な根拠に基づくものである限り、同項に違反するものではない」と基準を示しました。(参考:国籍法12条の規定が憲法14条1項に違反しないと判断された例)

生来的重国籍者や当然取得者と関係

裁判所は、「生来的重国籍者や外国籍を当然に取得した重国籍者は、自らの意思とは無関係に日本国籍と外国籍を取得したのであって、このような人について、直ちに日本国籍を失うものとはせずに、国籍選択の機会を与え事後的に重国籍を解消するものとすることは合理的である」として、合理的な理由のない差別にあたらないと判断しています。

日本国籍を志望により取得した人との関係

日本国籍を自らの意思で取得する場合とは、認知による国籍取得、帰化、国籍の再取得のことを言います。

この場合も、以下の理由で、「合理的な理由のない差別には当たらない」と判断しています。

- 日本国籍を取得した後の元の国籍を喪失させることは、国籍法11条1項とは全く異なる状況についての規定であり、単純に比較することができない。

- 外国籍の得喪については、日本の法律で規律することができない

- 日本国籍取得後に、事後的に外国籍の離脱を努力義務として課すことは不合理とは言えない。

憲法22条2項の解釈について

国籍を離脱する自由は、「憲法第22条2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

」で保障されています。

何人も原則として本人の意思に基づかずに日本国籍を喪失させられない「国籍を離脱しない自由」ないし「日本国籍を保持する権利」が憲法22条2項に含まれると主張がされています。

憲法22条は移住と国籍を離脱する自由を保障するものであって、国籍を離脱しない自由、日本国籍を保持する権利は明文の規定もなく、国籍の離脱を国家が妨害することを禁止する消極的権利を定めたものにとどまるとして、憲法22条2項に含まれると解し難いと判断されました。

憲法13条に違反するのか

「国籍を離脱しない自由」ないし「日本国籍を保持する権利」も同様に、憲法13条により保障されるので、国籍法11条1項の規定は無効ではないかという点も、争点になりました。

憲法10条が日本国籍の得喪に関する要件を立法府の採用判断にゆだねている以上、そのような立法府の裁量によって付与される地位について、憲法13条に基づいて直ちに何らかの権利が保障されるものとは解し難いというべきであり、日本国籍を離脱しない自由ないし日本国籍を保持する権利が憲法13条により保障されるものと解することは困難である

上記の判断で、東京高等裁判所は憲法13条に違反しないと結論付けました。

まとめ

この裁判例は、平成20年6月4日最高裁大法廷判決、最高裁判所第3小法廷平成27年3月10日判決)の二つの重要な判例の意義を再確認できる事例です。

また、国籍法11条1項の規定と人権の保障の論点を整理したうえで、国籍法11条1項の合憲性を示した、今後、大きな影響を与えるものです。

東京高等裁判所令和5年2月21日判決(令和3年(行コ)第26号)

参考条文(憲法10条、13条、14条1項、22条1項、国籍法11条1項)

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

(国籍の喪失)

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

日本国籍を再取得できる制度(国籍法17条)

国籍法17条は、日本国籍を一度失った人が再び日本国籍を取得できる特例制度です。つまり、すべての国籍喪失者に適用されるわけではなく、限られたケースに当てはまる人のみが対象となります。

具体的には、国籍留保届をしなかったために日本国籍を喪失した人、国籍の選択催告後に日本国籍を選択しなかった人についてのみ、届出だけで再取得が認められます。一方、それ以外のケースでは国籍法17条の規定による再取得はできません。

この二つ以外の理由で日本国籍を喪失した方は、国籍法17条の再取得手続きを選ぶことはできませんが、通常の手続きよりも簡単な帰化手続きを選ぶことができます。(国籍法8条)

出生時に国籍留保届を出さなかった場合の再取得(国籍法17条1項)

日本国外で生まれた日本人親と外国人親の間の子供は、出生により日本国籍を取得するものの、出生から3か月以内に出生届と同時に国籍留保の届をしなかった場合、出生時にさかのぼって日本国籍を失います。(参考:国籍留保の届をしなかった場合(国籍法12条))

その子供は、日本国内に住所があり、本人が18歳未満である場合は、法務局又は地方法務局の国籍課に国籍再取得の届出をすることで、日本国籍を取得できます。(国籍法17条第1項)

第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

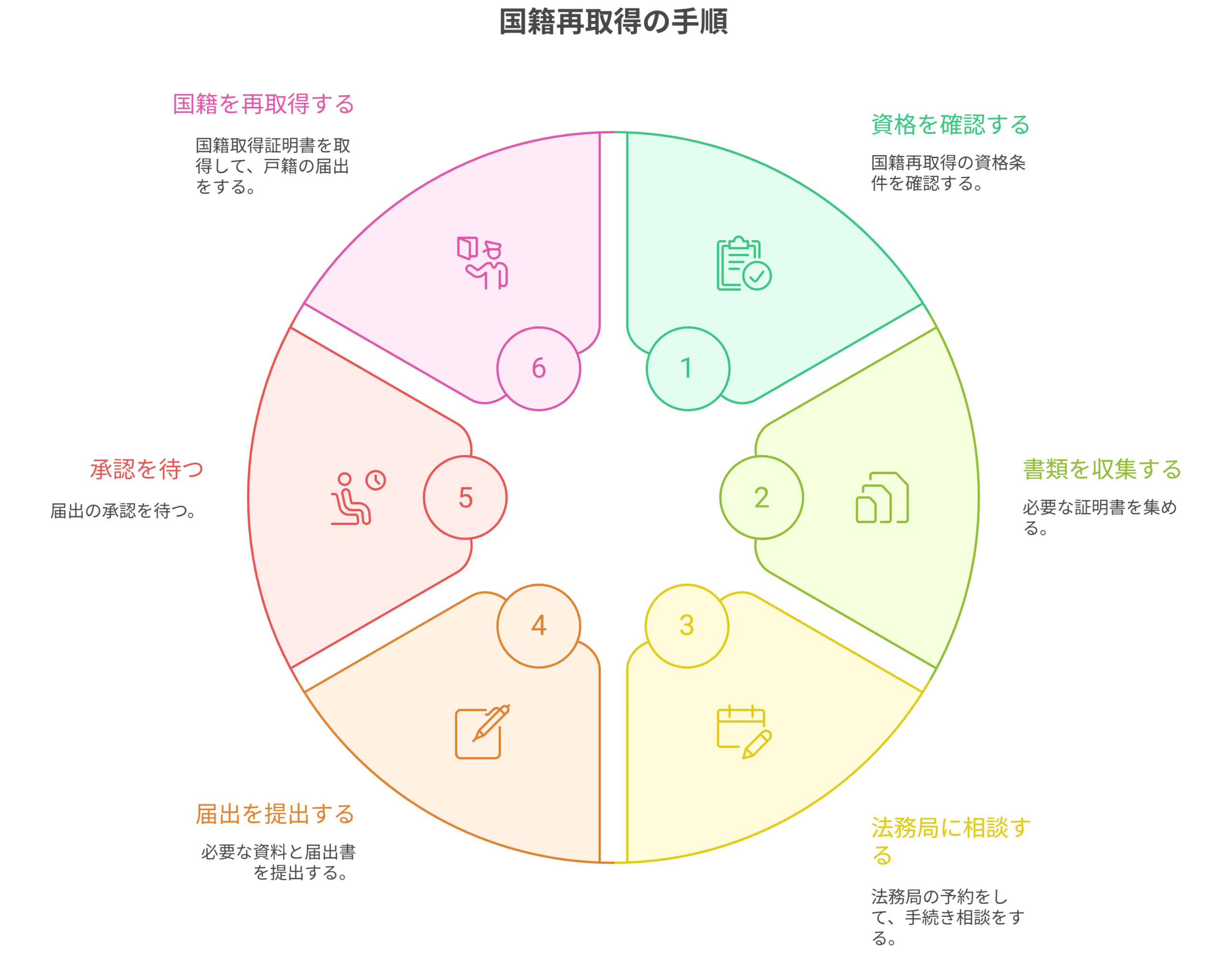

国籍再取得の手続き

出生時に国籍留保の届をしなかった場合でも、救済措置として日本国籍を再取得できる制度が設けられています。第2章で触れたこの制度について、ここでは具体的な手続きの流れや必要書類を解説します。

まずは、国籍再取得の手続きをするための条件を確認してください。

- 国籍留保をしなかったために日本国籍を失ったこと

- 18歳未満であること

- 日本国内に住所があること

一つ目の「国籍留保をしなかったために日本国籍を失ったこと」は国籍法12条の規定で日本国籍を失ったことのみが条件で、出生後に日本国籍以外の国籍を取得した/失ったことは支障はありません。

次に、「18歳未満であること」とは、届出の時点で18歳未満であることを意味します。ただし、混雑している法務局又は地方法務局の国籍窓口では、手続きの予約が数か月先になることもあるので、余裕をもって準備を始めると安心です。

最後に、「日本国内に住所があること」には注意が必要です。日本国内に住所があることと、市区町村に住民票があることは必ずしも一致しません。

例えば、長期休暇中に日本の実家で1~2か月過ごすためだけに住民票を置いたとしても、実際に国内に生活の本拠があるとはいえないため、住所があるとは認められません。(住民票を置くこと自体は問題ありません)

国籍再取得(国籍法17条1項)の手続きの必要書類

国籍再取得の届出手続きに書類は、条件の1~3を証明するための書類・資料が必要になります。

本人出生時の父又は母の戸籍全事項証明書(戸籍謄本)

本人の出生の記録がされていないこと(=出生・国籍留保の届がされていないこと)を、証明するために日本人親の戸籍が必要になります。

出生証明書又は分娩の事実を証する書面等

日本人親の子供であることを証明するために、出生証明書等を用意しなければなりません。国によって証明書のタイトルが違うこともありますが、日本人親の子供であることが証明できれば十分です。

出生証明書等は、その国の公用語で発行される公文書なので、その国のアポスティーユ又は公印認証の手続きも必要です。

また外国語の書類ですので、翻訳文を用意して「翻訳した」旨を末尾に記入して、翻訳者が署名(押印)する必要がありますが、翻訳者の資格に制限はないので、本人または両親が翻訳しても問題ありません。

日本国内に住所があることを証する書面

日本国内に住所があることを証明する資料も要求されます。

かりに住民票があればその住民票やパスポート等で日本に生活の本拠があることを証明しなければなりません。

証明写真

証明書ではありませんが、届出書に写真を貼る必要があるので、届出の直前に証明写真を用意しましょう。

- 届出の日の前6か月以内

- 縦5cm、横5cm

- 帽子等はしない

- 上半身の正面

- 届出をする人のみ(15歳未満の場合は法定代理人と一緒に撮影)

その他の資料

万が一、上記の公的証明書が用意できない場合は、代替の資料が必要になります。

定型的な証明書というわけではなく、3つの条件を証明できる公的証明などを用意します。

例えば、日本の出入国に関する記録で住所の証明をすることも、考えられます。

国籍再取得届の手続き

国籍再取得届の手続きは、法務局に相談の予約をすることから始まります。

法務局の管轄はお住まいの市区町村によるので、予約の際に「ここであってますか?」と確認してください。

この相談で、必要書類の確認をして、全てを用意してから届出ることになりますが、前述の証拠資料をしっかりと集められていれば、そのまま受け付けされることもあります。

公的証明書で、日本人親の子供であること又は日本国内に住所があることを証明できない場合は、この相談でどういった資料が必要かを、担当者に確認してください。

不足している資料を補えば、正式に受け付けられます。

国籍選択催告後に日本国籍を喪失した場合の再取得手続き(国籍法17条2項)

国籍法15条2項、3項の規定によって、日本国籍選択の催告を官報に掲載された後、日本国籍を選択しないまま1か月が経過したときは、期間が経過したときに日本国籍を喪失します。(参考:日本国籍の選択をしない場合(国籍法14条・15条))

国籍選択の催告後、日本国籍を喪失した場合も、以下の2つの条件を満たしていれば、法務局又は地方法務局の国籍課に国籍再取得の届出をすることで、日本国籍を取得できます。(国籍法17条2項)

- 国籍法15条2項、3項の手続きで日本国籍を失ったこと

- 無国籍であること又は日本国籍を取得することで他の国籍が失うこと(国籍法5条1項5号)

- 日本国籍を喪失したことを知ったときから1年以内

2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。

国籍再取得の手続き

必要書類

国籍再取得の届出手続きに書類は、条件の1と2を証明するための書類・資料が必要になります。

国籍を失った本人の除籍又は戸籍全部事項証明書(国籍法15条の規定で日本国籍を失ったことがわかる戸籍)

国籍選択の催告を受けて選択しなかったことにより日本国籍を失ったことを証明するために、本人の国籍喪失による除籍が記録された戸籍が必要になります。

国籍法15条2項によって国籍選択の催告が掲載されている官報の写し

国籍選択の催告が官報に掲載されていることを証明する必要があるので、その官報のコピーを用意する必要があります。

無国籍であることを証明する書面又は外国籍を失うことを証明する資料

無国籍であることの証明は難しく、また外国籍を失うことの証明も同様です。具体的にどういった書類を用意するかは、法務局の初回の相談時によく確認をして用意するのが良いでしょう。

日本国籍の喪失を知ったことを証明する資料

この資料も難しいものですが、ご本人が日本国籍喪失を知った経緯を説明する陳述書のようなものとこれを裏付けるような資料が考えられます。

これも、無国籍・外国籍を失うことを証明する資料と同様に、法務局の初回の相談時によく確認をして用意するのが良いでしょう。

証明写真

証明書ではありませんが、届出書に写真を貼る必要があるので、届出の直前に証明写真を用意しましょう。

- 届出の日の前6か月以内

- 縦5cm、横5cm

- 帽子等はしない

- 上半身の正面

- 届出をする人のみ(15歳未満の場合は法定代理人と一緒に撮影)

国籍再取得届の手続き

国籍再取得届の手続きは、法務局に相談の予約をすることから始まります。

法務局の管轄はお住まいの市区町村によるので、予約の際に「ここであってますか?」と確認してください。

この相談で、必要書類の確認をして、全てを用意してから届出ることになります。

国籍留保の届出が間に合わず日本国籍を喪失している場合と違い、不定形な資料も重要になるので、この相談の際にどういったものが必要かを念入りに確認してください。

資料を揃えたあと、再度、法務局の予約をして、資料一式の提出とあわせて国籍取得の届出をしてください。

国籍取得証明書と戸籍への届出(戸籍法102条)

国籍法17条1項、2項、いずれの国籍再取得届が受理された後は、戸籍法にもとづいて戸籍届をしなければなりません。

具体的には、法務局から国籍取得証明書を取得して、戸籍法102条にもとづく国籍取得届を市区町村に届け出なければなりません。

なお、国籍を再取得した日付は、法務局が受理した日付になります。

国籍取得証明書の取得

法務局に国籍取得の届出が適法にされ、前述の条件を満たしているときは、法務局は、届出人に国籍取得証明書を交付します。

国籍取得証明書には、以下のような情報が記載されます。

- 国籍取得者の氏名

- 入籍すべき戸籍の表示(日本人親の戸籍、日本人配偶者がいる場合は配偶者の戸籍等)

- 父母の氏名

- 父母との続柄

- 生年月日

- 国籍取得に関する情報

- その他の国籍取得者の身分に関する事項

ちなみにこの国籍取得証明書は、外国籍の喪失手続きの資料になりうるので、コピーを残しておくと、後日の手続きで役立つこともあります。

市区町村の国籍取得届

この戸籍届は、国籍を再取得したときから1か月以内(本人が外国にいる場合は3か月以内)に市区町村に届け出なければなりません。

国籍取得証明書を受け取った時から1か月以内ではないので気を付けてください。

この国籍取得届書は、記入事項が多く複雑なため、ぜひ法務局の国籍取得証明書を持参して、市区町村の担当者に相談しながら記入することをお勧めします。

参考条文(国籍法17条)

(国籍の再取得)

第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。

3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

参考条文(戸籍法102条1項)

第百二条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。

国籍法17条で再取得できない場合の対応

国籍法17条の対象にならないケースは、1.国籍法17条1項、2項の条件を満たさない場合と、国籍法12条の国籍不留保及び国籍法15条2項の規定以外で日本国籍を失った場合の両方を含んでいます

17条の対象にならないケースの具体例

- 【国籍法17条1項で救済されない例】国籍留保をせず、かつ日本に住所がない又は届出時点で18歳以上の場合

- 【国籍法17条2項で救済されない例】国籍選択催告が官報掲載から1か月経過後に日本国籍を失った人で、

- 国籍喪失を知ってから1年が経過している

- 外国籍を失う見込みがない

- 【その他の国籍喪失事由(17条の対象外)】

帰化申請による日本国籍再取得の方法

国籍法17条の対象にならない場合でも、日本国籍を再び取得するための方法が全く閉ざされてしまうわけではありません。

このようなケースでは、「帰化許可申請」によって日本国籍を取得する道があります。

帰化は、国籍法17条による「再取得」とは異なり、法務大臣の許可を受けて改めて日本国籍を得る制度です。

申請にあたっては、居住歴・生計の安定・素行などに関する審査が行われ、要件を満たす必要があります。

ただし、これは「一度失った日本国籍を回復する手続き」ではなく、「外国籍の人が新たに日本国籍を取得する手続き」と位置付けられるため、制度の性格は大きく異なります。

帰化の具体的な流れや必要書類については本記事では扱っていませんが、将来的に別の記事で整理・解説する予定です。現時点では、概要として「17条で救済されない場合には帰化という選択肢がある」とご理解いただければ十分です。

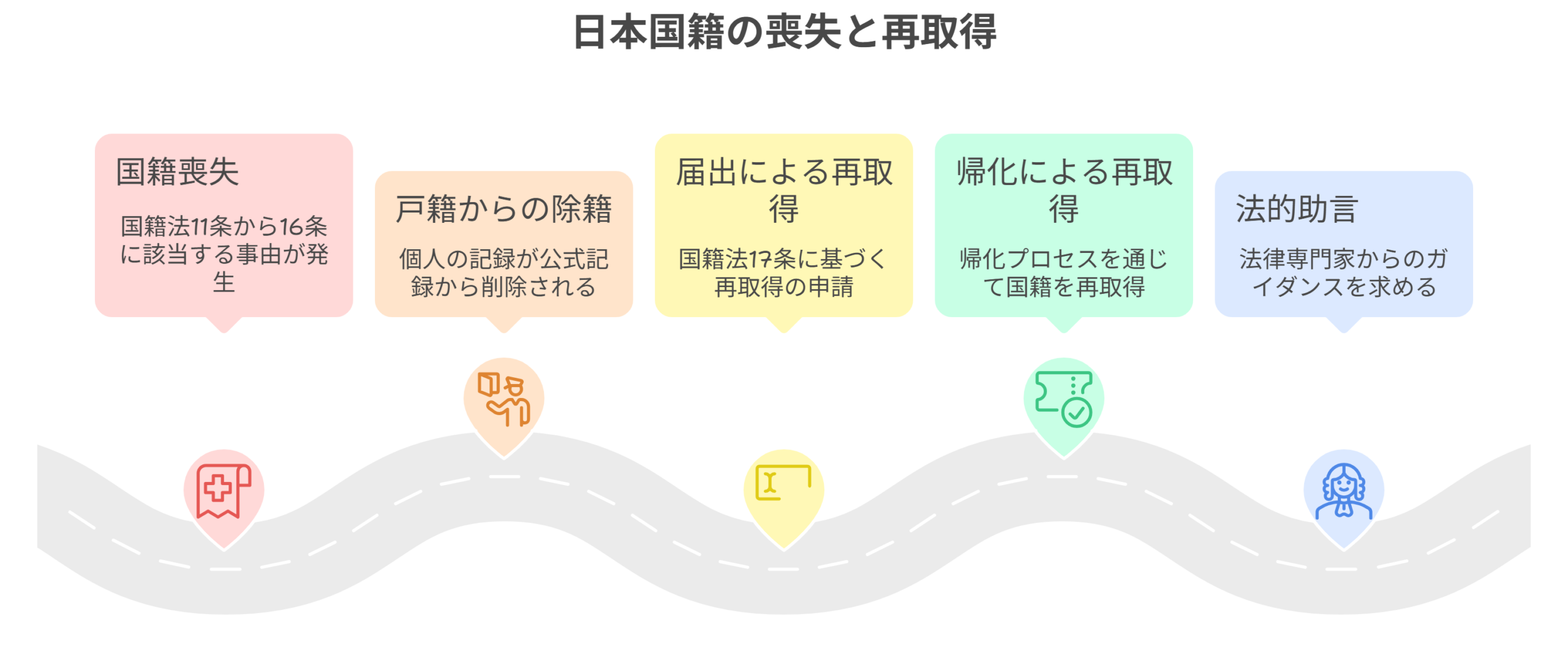

まとめ|日本国籍の喪失と再取得の流れ

日本国籍を失うのは、国籍法11条から16条に定められた事由に該当したときであり、その場合は戸籍から除籍され、以後の届出も無効となります。ただし、出生時の国籍留保や国籍選択の催告による喪失については、国籍法17条の届出制度で再取得が可能です。

さらに、17条の対象外であっても帰化申請によって日本国籍を再び得る道が残されています。

国籍喪失から再取得、そして帰化という一連の流れを理解しておくことで、不測の事態にも落ち着いて対応することができます。もしご自身のケースがどこに当てはまるか不安なときは、法律専門家に相談することで適切な対応策を確認でき、安心して次の一歩を踏み出せます。

よくある質問|二重国籍と日本国籍の喪失

日本国籍を失うのはどのような場合で、そのとき戸籍はどのように扱われますか?

日本国籍を失うのは、国籍法11条から16条で定められています。たとえば、自分の意思で外国籍を取得した場合や、国籍留保の届出をしなかった場合、外国籍を選んだ場合などです。日本国籍を失うと、戸籍からは除籍されます。

戸籍に残っている記録はそのまま保存されますが、国籍喪失の日付が記録され、以後は日本国民としての新しい戸籍の記録は作られません。

国籍喪失を知らずに届出をした場合や、その後の婚姻・養子縁組の届出は有効ですか?

日本国籍を既に失っていた場合、その後に行った婚姻届や養子縁組届は、国籍を失った人と日本人が婚姻・養子縁組をしていた場合は、原則有効として扱われます。

国籍を失った人と外国人との婚姻・養子縁組は、その国の法律に従って効力を持ちます。

参考記事:「国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続」

外国籍を取得すると日本国籍は必ず失われますか?

原則として、自分の意思で外国籍を取得すると、日本国籍は自動的に失われます(国籍法11条1項)。

親の帰化など本人が直接の意思表示を伴わない場合や、出生による重国籍など「当然に外国籍を取得する場合」は、日本国籍が直ちに失われることはありません。大切なのは「自分の意思で取得したかどうか」です。

婚姻や養子縁組による外国籍取得など、例外的に日本国籍を失わない場合もありますか?

はい。婚姻や養子縁組など、身分行為に付随して外国籍が自動的に付与される場合や、親の帰化の効果として子が外国籍を得る場合には、「自己の志望による外国籍取得」にはあたらず、日本国籍を直ちに失うことはありません。

国籍留保届とは何で、誰が・いつまでに届け出る必要がありますか?

外国人親と日本人親の子が外国で出生した場合、その子は出生と同時に日本国籍を取得し、外国籍も取得することが多くあります。

外国籍も取得した場合、日本国籍を維持するには「国籍留保届」を出生から3か月以内に提出する必要があり、届出がなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失います(戸籍法104条)。。

国籍留保をしなかった場合、日本国籍はいつ失われますか?

国籍留保届をしなかった場合は、生まれた時点にさかのぼって日本国籍を失うとされています(国籍法12条)。つまり、「一度も日本国籍を持たなかった」状態と扱われます。出生から3か月経過後に届け出ても日本国籍は復活しません。

国籍喪失の手続を怠った場合、どんな不利益がありますか?

国籍喪失の届出をしていない場合、戸籍や住民票に日本国籍があるように記録が残り続けます。このため、パスポート更新などでトラブルが発生したり、二重国籍状態を指摘されることがあります。

また、後で国籍喪失が判明したときに、過去の戸籍の記録の効力や国籍喪失をした人の日本国籍が問題になることもあります。

参考記事:「国籍喪失届を出さないことのデメリット|知っておくべきリスクと手続き」

国籍喪失後も日本のパスポートは使えますか?

いいえ。日本国籍を失った時点で、日本のパスポートは無効になります。仮に有効期限が残っていても、日本国籍がない人はパスポートを使うことはできません。

入国審査で発覚した場合、重大なトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。

参考記事:「国籍喪失届を出さないことのデメリット|知っておくべきリスクと手続き」

日本国籍の喪失の事実を証明するには何を提出すればよいですか?

国籍喪失の事実を証明するには、一般的に「国籍喪失届」を提出して受理されることが必要です。証明が必要な場合には、市区町村役場で「戸籍全部事項証明書(除籍されたものを含む)」を取得すると、国籍を喪失した旨やその日付が記載されています。

参考記事:「