改名(名の変更)は、戸籍上の「名」を変更する制度であり、原則として家庭裁判所の許可を受ける必要があります。許可の申立てには、「正当な事由」が求められ、書類の準備や理由の証明にも注意が必要です。

この記事では、司法書士が改名手続きの全体の流れを制度的観点から解説し、申立て前の準備、裁判所への申立て、許可後の届出までを順を追ってご案内します。

申立てに必要な書類や審査のポイントなど、専門的な情報を整理していますので、改名を検討されている方にとって、安心して手続きを進めるための参考になれば幸いです。

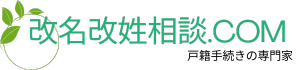

改名|名の変更の手続の流れ

改名(名の変更)の手続きは、戸籍の「名」を変更するために、家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村に名の変更を届け出るという二段階の流れで進みます。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。

裁判所の許可を得るためには、「正当な事由」があることを裁判所に証明する証拠資料を整えて申立てを行う必要があります。また、許可が出た後も、届出や新しい戸籍の確認といった実務的な手続きが続きます。

この章では、改名手続き全体の流れを整理し、準備・申立て・届出それぞれのステップでの注意点やポイントを、司法書士としての実務経験から、できるだけわかりやすくご説明します。

名の変更に必要な「正当な事由」と必要書類の確認

手続の準備を始めるにあたって、まず最初に確認・整理しなければならないポイントは、ご自身の事情が「正当な事由」にあたるのかどうかという点と、これを証明するための証拠資料の整理です。

この記事は、手続の流れを中心に解説します。具体的な「正当な事由」の例は以下の関連記事をご参照ください。

「正当な事由」に該当するときは、これを裁判所に証明できる証拠資料を収集・整理します。証拠資料の他にご本人の現在の戸籍全部事項証明書が必要です。状況によって、過去の戸籍や住民票又は戸籍の附票も必要になります。

名の変更許可の申立て

必要な証拠資料と戸籍等の証明書が揃ったら、申立書を作成して、ご本人の住所を管轄する家庭裁判所へ申立てます。

裁判所の審査を経て、「正当な事由」があると裁判所に認められたら、名前の変更が許可されます。

許可後の名の変更の戸籍届

裁判所に名の変更を許可され、許可の審判書を受け取ったら、市区町村に名の変更の届出をします。

市区町村に受け付けられた時点で正式に名前が変更され、新しい住民票や戸籍を確認して、各種身分証明書や免許、銀行等の名義変更の手続きができるようになります。

改名手続の準備|申立てに必要な書類と注意点

改名の申立ては、「正当な事由」があることを裁判所に証明する正式な裁判手続きです。必要に応じて、これを裏付ける証拠資料を添付します。

家庭裁判所に提出する証拠資料は、家事事件手続規則37条2項で概括的に定められていて、具体的になにを用意するべきかわかりづらいです。しかし、証拠資料の内容と量が結果に大きく影響します。

たとえば、「正当な事由」にあたる場合でも、証拠資料が全くない場合は、裁判所から追加の資料を求められ、最終的には許可を得ることができません。

2 申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に添付しなければならない。

この章では、申立てまでの全体像を整理し、準備段階で見落としがちなポイントや、実務で注意すべき点をわかりやすく具体的に解説します。

戸籍と住民票・戸籍の附票

戸籍も住民票のいずれも、市区町村の窓口や、マイナンバーカードを利用してコンビニ等の複合機で取得できます。

従前は、本籍地の市区町村に戸籍を請求しなければなりませんでしたが、現在は日本国内のどの市区町村の窓口でも請求できます。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

申立てにあたって、戸籍全部事項証明書は必須の書類です。

申立てをする人の身分関係や戸籍の推移、過去に名前を変更したことがないかを確認するためだと考えられます。現在の戸籍だけではなく過去の戸籍の追加を裁判所から求められることがあります。

戸籍の有効期限は申立ての前、3か月以内です。ただし、除籍になっている戸籍・改製原戸籍については、有効期限はありません。

住民票・戸籍の附票

住民票・戸籍の附票は必須の書類ではありません。しかし、本籍と筆頭者がわからない場合や住民票に記載された正式な住所表記等を確認するために取得されることをお勧めしています。

例外的に、住民票又は戸籍の附票の提出を裁判所から求められることがあります。

日本国外に居住している人で、日本国内に住民票がない場合

日本国外に居住している人は、管轄裁判所に日本国内の最終の住所を明らかにする必要があります。

この場合は最後の住民票では証明しきれないので、戸籍の附票を用意しなければなりません。

住民票のある市区町村以外を管轄する裁判所に申立てをする場合で、審判書に住民票の住所を記載する場合

実際に住んでいる場所に住民票がない人は、例外として、実際に住んでいる市区町村を管轄する裁判所に申立てをすることができます。

例えば、北海道の実家に住民票を残して、実際は東京で働いている人は、札幌と東京の家庭裁判所に申立てることができます。

この場合で、審判書に住民票の住所も記載する場合は、裁判所がこれを確認するために、住民票を求めることがあります。

「正当な事由」を証明できる資料

「正当な事由」を証明できる資料は、名前を変更する理由によって千差万別で、定型的な書類があれば許可されるわけではありません。また申立てをする人の状況によっても大きく変わります。

例えば、「難読・珍奇」や「異性と紛らわしい」事の証明は、戸籍に記録された名前とフリガナだけで十分に証明できます。

しかし、「通称の永年使用」を理由にする場合は、郵便物に限らず様々なものが証明できる資料になり得ます。

不当な目的がないことを証明する資料

なお、「正当な事由」があっても、不当な目的があると裁判所に疑われる場合には、許可されないこともあります。

例えば、犯罪歴や破産歴を隠す目的がある場合は原則許可されませんが、犯罪歴・破産歴がないことを証明する書類を用意する必要はありません。

通称を名乗っていることの資料

通称を名乗っていることの資料は、「通称の永年使用」を理由にする場合は必須の資料です。

しかし、「通称の永年使用」以外を理由にする場合も、通称を名乗っていることの資料は用意するべきだと考えています。

「通称の永年使用」を理由にする場合

この場合、5~7年以上にわたって、通称を名乗って生活していることの資料が必要になります。ただし5~7年の期間があれば許可されるわけではありません。

例えば、親族の間だけで名乗っている場合は、許可を得ることはできないでしょう。

それ以外の理由で、申立をする場合

永年使用以外の理由で申立をする場合、原則として使用実績の有無は問題にならないと私は理解しています。つまり実績ゼロでもかまわないと考えています。

裁判所は、「本当にその名前に変えてよいのか」「後悔しないか」という点も、審査で重視していると考えられます。

また、主な理由が「正当な事由」としては少し弱いといった場合でも、短い期間でも通称を名乗っていることで、全体として「正当な事由」にあたると判断され、許可されることもあります。

ですので、その他の資料を集めることと平行して、通称を名乗っていることの資料も集めることをお勧めしています。

名の変更許可申立書の作成

戸籍や「正当な事由」を証明できる資料が集まったら、申立書の作成に進みます。

名の変更許可申立書の様式は、令和7年5月の戸籍法の改正で新しくなっています。

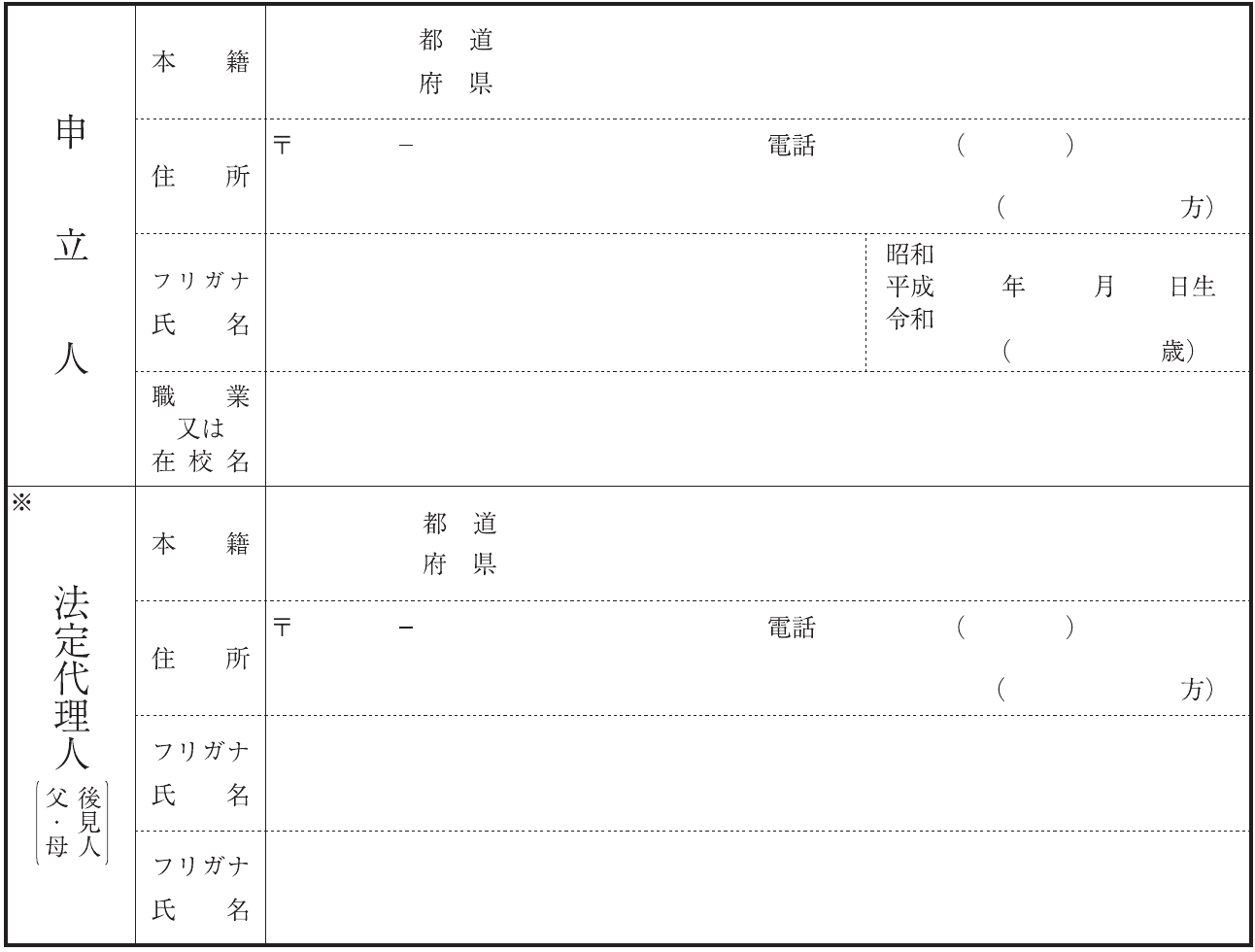

名の変更許可申立書の様式

名の変更許可申立書の様式は、裁判所のホームページからダウンロードできるほか、各家庭裁判所の受付窓口に同じものが備え付けられています。

記載内容は、提出先の裁判所によって細かい点で異なることもあります。記載例を参考にしつつ、ご自身の状況に応じて記載内容を整理することが大切です。

以前は、この様式以外のもので、必要な情報を満たしていれば受付されました、現在は裁判所の事務処理負担を減らすため、裁判所の様式以外の申立書は使用しないことをお勧めします。

名の変更許申立書1ページ目の記入

申立書の1ページ目は、申立人の本籍、住所、氏名と連絡先等の事務的な内容を記入するページです。

本籍は、添付する戸籍で確認されますが、住所については、住民票の添付は必須ではないので、裁判所が確認するとは限りません。しかし、ここに記入された住所が許可の審判書に転記されるので、可能な限り住民票のとおり記入するべきだと考えています。

名の変更許申立書1ページ目の「宛先裁判所の欄と署名押印欄」

この欄の左側には、申立てをする管轄裁判所の名前と申立書の作成日を記入します。

どの裁判所が管轄なのかわからない時は「〇〇県△△市 家庭裁判所 管轄」と検索すると、家庭裁判所の管轄表が見つかります。

管轄票は慣れないとわかりづらいので、窓口に電話で確認するのもお勧めです。特に広い都道府県で市区町村合併が複数回あった場所に住んでいる方は確認してください。

宛先の裁判所の間違いは、許可・不許可に全く影響しませんが、時間は余計にかかってしまいます。

右側は、申し立てる人の署名押印欄です。戸籍に記載されたとおりの名前で署名し、押印をします。押印は必須ですが、海外在住で印鑑をもっていない場合は、その事を説明すれば問題になりません。

本人が15歳未満の未成年の時は、「子供本人の氏名」の下に、「親権者父〇〇△△」「親権者母〇〇□□」と署名押印します。

名の変更許申立書1ページ目の添付書類の欄

添付書類の欄は、「戸籍」、「名の変更を証する書面」のチェックボックスがあります。実際に添付する書類にチェックしてください。

戸籍だけで「正当な理由」を証明できるようであれば、戸籍のチェックボックスにチェックをすれば十分ですが、実際には「正当な理由」の証明のために「名の変更を証する書面」の添付は必須です。

この他に、例えば日本国内の最終の住所を証明するために「戸籍の附票」を添付するのであれば、ブランクの部分に戸籍の附票と記入してチェックしてください。

名の変更許申立書1ページ目、「申立人、法定代理人」の欄

申立人、法定代理人の欄は、手続きをする人が何処の誰かを裁判所が確認する、とても重要な部分です。

申立人の欄には、名前の変更をする本人の本籍、住所及び電話番号、氏名、生年月日、職業(在校名)を記入する欄です。

この部分が重要な点は、記入された住所及び電話番号から、受付けた裁判所に管轄があるかどうかを判断されること、受付後の連絡はここに記入した住所・電話番号にされる点です。

ここに記入された本籍・住所が、許可・不許可の結果が書かれた審判書に転記されるものなので、仮に間違いがあると訂正の手続きが必要になります。

しかし、申立て後に本籍・住所が転籍や引越しで変わった場合は、市区町村が以前の本籍・住所を把握しているので、大きな問題にはなりません。

ちなみに職業又は在校名はあまり重要ではなく、「会社員」、「公務員」や「高校生」、「大学生」のように簡単に記入しても大丈夫です。

法定代理人の欄は、名前の変更をする本人が15歳未満の場合の親権者や後見人等の法定代理人の表示する欄です。

左側の欄に印刷されている父・母・後見人の箇所に、実際に手続きをする人の法定代理人としての資格に〇をします。

本籍と住所が申立人と同じである場合は「申立人と同じ」と記入しても大丈夫ですが、電話番号は忘れないで下さい。

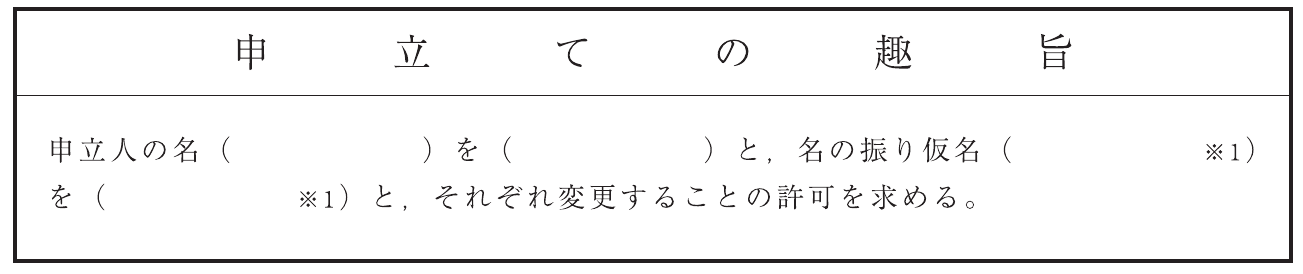

名の変更許可申立書2ページ目の「申立ての趣旨」の記入

申立書の2ページ目には、主に希望する名の変更内容と、その理由を記入します。まずは、希望する名の変更内容を記入する「申立ての趣旨」の欄について説明します。

申立ての趣旨の欄は、定型文章を埋めるだけです。

「申立人の名(「戸籍に記録されている名前」)を(「新しい名前」)と、名の振り仮名(「戸籍に記録されている名前のフリガナ」)を(「新しい名前のフリガナ」)と、それぞれ変更することの許可を求める。」

- 通称を名乗っている場合は、必ず名乗っている名前の漢字のままで書くこと

- 名の振り仮名の部分は、必ずカタカナで記入すること

通称を名乗っている場合は、必ず名乗っている漢字を使ってください。具体的には、通称で誤字・俗字・異体字を使っている場合は、正字・親字で記入しない。また逆も同じです。

今後の戸籍の実務の展開によって正字・親字に訂正されてしまうかもしれませんが、2025年時点では名乗っている漢字のままで大丈夫です。

名の振り仮名の部分は必ずカタカナで記入してください。ひらがなやローマ字で記入されている場合は、裁判所から訂正を指示されます。

「戸籍に記録されている振り仮名」の部分は、まだ戸籍に名前のヨミガナが反映されていなければ空欄にして、「新しい名前のフリガナ」だけを記入してください。

2025年5月以前は、「申立人の名(「戸籍の名前」)を(「新しい名前」)と変更することの許可を求める。」だけでしたが、同年5月以降は新しい定型文に変わっています、

名の変更許可申立書2ページ目の「申立ての理由」の記入

この欄は、「名前を変更しなければならない事情」を記入する欄です。上部の1~7までは過去の裁判例等で典型例とされている正当な事由が印刷されていいるので、当てはまる理由に〇をします。

いずれにも当てはまらない場合は、8に〇をして概要を記入して、下段の(名の変更を必要とする具体的な事情)の部分に詳細を記入します。

スペースが足りないなら「別紙で説明します」等と記入して、レポート用紙等別の紙に事情を書いて一緒にホチキスで閉じても良いでしょう。

1~7の該当する場合でも、今までの経緯や事情等を裁判所に事情が伝える必要があるので、概要でも構わないので記入するべきです。

名の変更の「正当な事由」に、名前に対する嫌悪等の感情的な部分はほぼ影響を与えません。

ですので、箇条書きでも構わないので「正当な事由」に該当する具体的なポイントを一つ一つ丁寧に押さえて書くことが重要です。逆に、何ページにもわたる長文はポイントがぼやけてしまい、裁判官の着眼点をずらしてしまうこともあるので避けるべきです。

また、申立ての理由欄に記入したことは、よほど明らかなことではない限り「名の変更を証する書面」で証明する必要があります。(例えば、氏名、生年月日、父母、婚姻歴等は戸籍から証明できます。)

より具体的な「正当な事由」の例は以下の関連記事をご参照ください。

名の変更許可申立書の作成でしてはならないこと

申立書の作成で絶対にやってはならないことが一つがあります。

それは、事実を捏造することです。改名をしたいあまり、ネットにある改名の成功例からそれっぽい部分を自分のことであるかのように申立ての理由に書くのは極めて危険です。

なぜならば、これも証明する必要があるからです。内容によっては問題にならないかもしれませんが、他の部分も嘘なのではないかと疑われると、せっかく許可される状況でもダメになってしまうかもしれません。

捏造した事実を証明する資料も偽造することは、刑事罰の対象となる可能性があり、決してしてはならない行為です。

名の変更許可の申立てから許可までの流れ

戸籍等の公的証明書や「正当な事由」の証明資料が揃い、申立書も出来上がったら、いよいよ家庭裁判所に申立てます。

名の変更許可申立書の提出

申立書は、住所地の市区町村を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。直接、家庭裁判所の受付窓口に出向いて提出する以外に、郵便で提出することもできます。

ただし、申立書と添付書類は個人情報の塊のようなものですので、安全のために、普通郵便ではなく書留や特定記録郵便で発送するのが良いでしょう。(配達証明郵便までは必要ではないと思います)

手数料と郵便切手

名の変更許可申立手続きの手数料は800円で、800円分の収入印紙(400円の収入印紙2枚が一般的ですが、組み合わせは自由です)を申立書に貼って納付します。

この他に、裁判所とのやり取りのための郵便切手も一緒に納めます。110円切手4~6枚の裁判所が多いです。一部さらに500円切手2枚を納める裁判所もあります。

必要な郵便切手の金額と内訳は家庭裁判所のホームページや受付の窓口で確認できます。裁判所の支部ではホームページの金額と内訳と異なることがまれにあるので、電話で確認するべきです。

大きな裁判所では、庁舎内に売店やコンビニがあるので、収入印紙と郵便切手を購入できることが多いです。ただし、全ての裁判所の庁舎内で購入できるわけではありません。

- 110円切手を4〜6枚納める裁判所が多い

- 東京家庭裁判所等の一部の裁判所では500円切手2枚も必要

- 裁判所支部によって異なる可能性があるので、電話確認を推奨

郵便切手は、Pay-easyで納めることも可能です。なお、手続きにやや時間がかかることがあり、また少額の手数料が加算されます。

受付後の審査

受付がされると、名の変更を許可するために必要な「正当な事由」があるかどうかを、申立書と添付書類にもとづいて調査されます。

この調査で、裁判官が「正当な事由」があると判断すれば、この時点で名の変更を許可する審判がされます。

ですので、申立書を提出するまでの準備がとても重要です。

逆に、申立書等の書類から、「正当な事由」が存在する余地がないと判断されれば、最初の連絡の時点で名の変更許可申立の取り下げを勧められたり、却下されることもあります。

一般的には申立書等の書類の原本や事実の調査をするために、参与員(非常勤の裁判所職員)による面談(予備審尋)調査が行われます。

しかし、参与員との面談ではなく、申立人へ書面による照会(質問)がされることも多いです。

面談や書面照会の調査後、「正当な事由」があると判断されれば、許可をする審判がされます。

反対に、まだ不十分であると判断されれば、追加の証拠資料を求められたり、まれに裁判官による審尋がされることがあります。

なお、申立人と連絡を取る前の段階で、行政機関に犯罪歴の有無等を照会している裁判所も多いです。

裁判所からの連絡、質問と対応

裁判所からの連絡は電話や郵便でされます。

- 不足している戸籍等の追加資料を求める電話連絡

- 予備審尋の日程調整の電話連絡

- 書面照会のための照会書の郵便物

- 予備審尋の期日の呼出の郵便物

- 取り下げを勧める電話連絡

特に電話連絡の場合は、メモを残すべきです。裁判所の要求しているものを正確に把握して、適切に応じることも重要です。

書面による照会の場合

書面照会は、許可することを前提として、申立書等の内容と変更の意思の再確認であることも多く、照会事項(質問事項)は、定型的なものがほとんどです。

- 名の変更許可申立をしたことの意思確認

- 申立てをした具体的な事情

- 現在の名前でおこる不都合の有無と具体的な内容

- 犯罪歴や破産歴、借金の有無

- 通称を名乗っているかどうかと名乗っている期間

- 名前を変更した後は、再度名前を変更できないことを理解しているかどうか、それでも変更したいかどうか

いずれの質問にも、申立書や証拠資料に則って、回答していけば大丈夫です。

この他に申立て後に見つかった・入手した新資料があれば、そのコピーを返信用封筒に同封します。なければその旨を末尾に記入するのも親切だと思います。

参与員の予備審尋の場合

参与員との面談の場合は、内容が千差万別です。書面の場合と同様に、許可前提の場合は形式的に申立書等の内容と変更の意思の再確認に終始することもあります。

そうでなければ、資料の原本の調査、申立書の内容に対する質問、犯罪歴・破産歴・借金の聞き取り等、裁判官が知りたいポイントを質問され、必要であれば資料の追加の指示がされます。

また、途中で取り下げを勧められることもよくあります。しかし、参与員がフレンドリーかどうか、許可の見込みに対する感想は、裁判官の許可・不許可には関係ありません。

過去に地方の裁判所で、参与員から全否定され、絶望した顔で出てきた申立人が許可されたこともありますし、とてもフレンドリーな参与員だからと言って許可されるわけでもありません。

裁判官の審尋がある場合

とても稀ですが、裁判官との直接面談が設けられることがあります。

事実関係の調査だけでなく、法律や裁判例の解釈等、より慎重な調査と高度な判断が必要な場合が多いです。

質問の対応での重要なポイント

いずれの場合であっても、重要なポイントは戸籍や証拠資料にもとづいて事実を回答して、論理的に名前の変更の必要性を伝えることです。

反対に、感情的・情緒的なことを主張したり、事実にもとづかないことを回答したり、あるいは捏造された内容や虚偽の証拠資料を伝えても、許可されるどころか却下されるでしょう。

また、裁判所からの連絡には、できる限り迅速に対応すべきであることはいうまでもありません。これを放置すれば、却下されることになります。

不足している資料等の対応

不足している資料は、すみやかに揃えて裁判所に提出するべきです。

すぐに用意できない場合は、どれくらいの時間が必要かを伝え、求められた資料がないときは、その旨を伝えてください。

裁判所からは、具体的にどういった資料(例えば、提出された戸籍以前の除籍や改製原戸籍)といった指示もありますし、例えば「通称を名乗っていることがわかる資料」といった概括的な指示もあります。

具体的な資料について、よくわからない点があれば、質問をして明確に何を求めているのかを確認することができます。しかし、概括的な指示である場合は、質問をしても具体的な書類を説明されることはないでしょう。(あるいは「自分で考えてください」と言われるかもしれません。)

許可されないときの対応

裁判所が正当な事由がないと判断したときは、まず取り下げを勧める連絡があると思います。ここで取り下げを拒否すれば却下の審判書が届くことになります。

あるいは、取り下げの勧奨なく却下の審判書が届くことも稀にあります。

却下される場合は、審判書に「却下すること」「正当な事由がないと判断した理由」が記載され、特別送達郵便で発送します。(「申立費用は申立人の負担とする」と事務的な事も記載されます。)

却下されることのデメリット

デメリットというより、致命傷になり得るのが、裁判所は却下の判断以降、これと矛盾した判断ができなくなる点です。

「通称の永年使用」で、たんに期間が短い、資料が少ないといった場合は、さらに名乗り続けて資料を集めることでリカバリーできます。

しかし、例えば「異性と紛らわしい」の場合で、異性と紛らわしいとは言えないと判断された場合は、この理由で再挑戦をしても認められないでしょう。

取り下げを勧められた場合の対応

取り下げを勧められた場合は、よほど裁判所の対応がおかしい場合以外は、勧めに応じて取り下げる方が安全です。

また、取り下げの勧奨と同時に、「通称を名乗っている証拠資料を〇年くらい集めなさい」とアドバイスを受けることもあります。これは、すぐ許可するには不足しているが、通称の資料で補えば良いですよということです。しっかり証拠資料を集めて再挑戦をするのが良いでしょう。

最後に、裁判官や職員さんも人の子ですので、ミスをしたり、知識不足であったり(氏名の変更は手続の中でもマニアック部類なので、典型事例以外はあまり知らない職員さんも多いです)することもあります。こういった場合は、取り下げに応じず却下を受けて不服申立(抗告)する事も良いでしょう。

しかし、あらかじめ裁判例や戸籍先例等の補足資料をプリントアウトして提出したり、しっかりとした証拠資料と論理的な事情の説明は大前提です。

裁判所に許可を得た後の名の変更届

裁判所の許可を得ても、名の変更の届出をしなければ、住民票や戸籍上の名前は元のままです。

許可の審判書を受け取ってから、新しい戸籍が出来上がるまでのチェックポイントを見ていきます。

名の変更許可の審判書の通知

裁判所が「正当な事由」があると認めたときは、許可をする審判をして、申立人に通知します。

通知は、審判書を交付するか、郵便ですることになります。

交付の場合は、手渡しで受け取ることができるので注意点はありませんが、あえて言うのであれば、受取の署名押印が求められるので認め印が必要です。

郵便の場合は、許可の審判書が普通郵便で発送されるので、少し注意が必要です。

- 配達までに時間がかかる

- 郵便事故があった時にどうなっているのかわからない

- 最悪、行方不明になるかもしれない

普通郵便は発送の翌々営業日以降に届くので、発送が木曜日や金曜日の場合、翌週の月曜日、火曜日以降になります。また郵便事情によってはさらに遅くなることもあります。

また、追跡のための番号がないので、郵便事故で行方がわからないことも起こり得ます。

郵便事故はめったに起こらないと思いますが、できるだけ早く安全に受け取るのであれば、書留(480円又は350円)や特定記録郵便(210円)の分の切手を用意して、書記官さんに書留扱い、特定記録扱いにしてもらうようお願いするのも良いです。

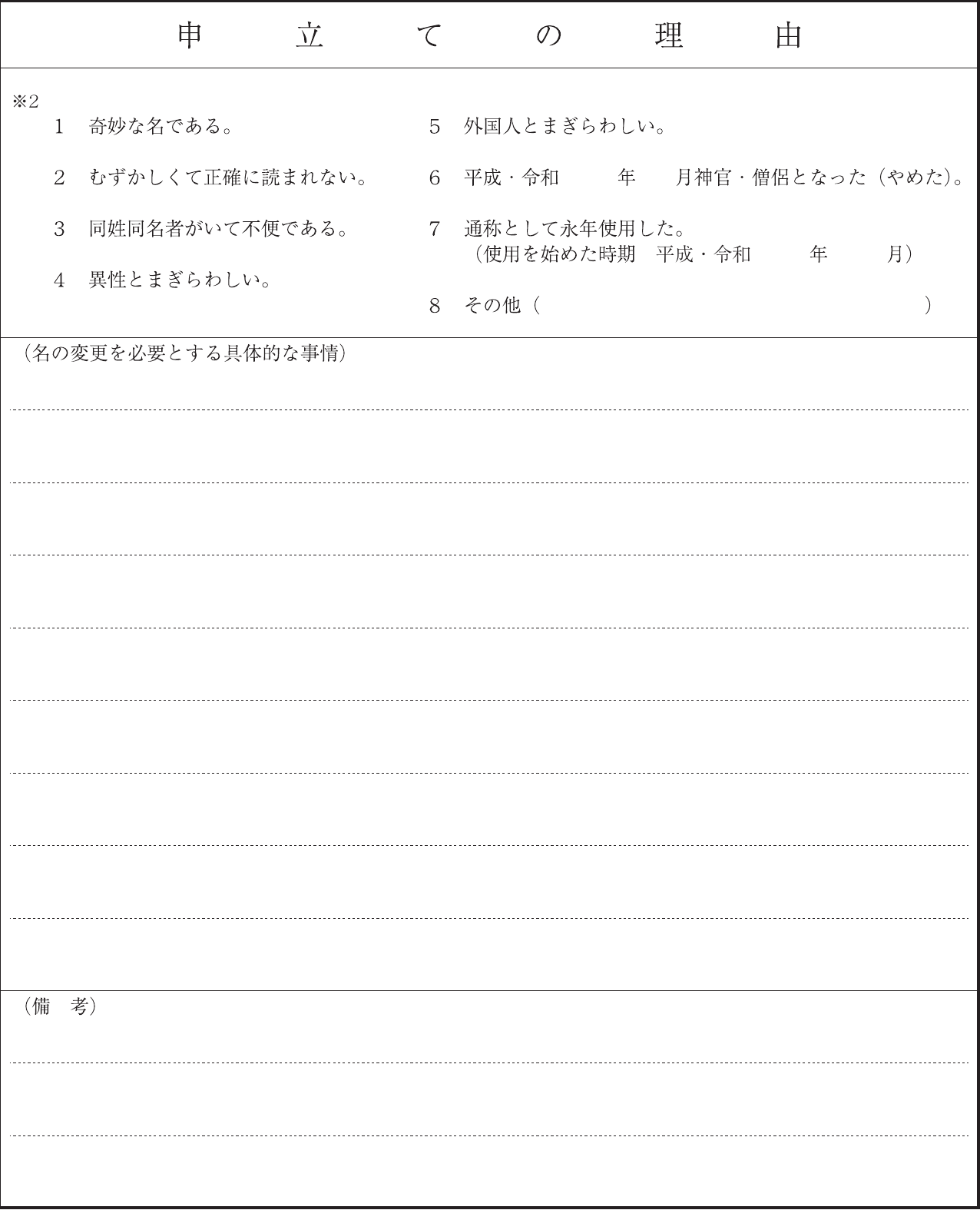

名の変更許可の審判書の確認

名の変更許可の審判書を受け取ったら、その内容を確認しましょう。

審判書の1行目は、裁判所の事件の表示です。この部分は無視してしまって問題ありません。

2行目の審判以降の部分が重要です。最初に申立人の本籍、住所、氏名が記載されています。特に本籍と氏名に間違いがあると市区町村の受付の際に問題になるので、よく確認してください。

次に、主文として、「申立人の名「〇〇」を「△△」と、申立人の名の振り仮名「●●●●」を「▲▲▲▲」とそれぞれ変更することを許可する。」と書かれている部分です。

もし、まだ戸籍に振り仮名が反映されていないようでしたら、「申立人の名の振り仮名を「▲▲▲▲」とそれぞれ変更することを許可する。」と記載されているかもしれませんが、これは問題ありません。

この部分が最も大事な部分ですので、念入りに確認してください。特に変更後の名前と振り仮名は、ここに記載されたもの以外には絶対に変更できないので、注意してください。

次の行に「手続費用は申立人の負担とする」と記載されていますが、これは裁判所に納めた収入印紙や切手代や、手続きのための交通費や通信費。証明書代等は申立人の負担するというだけの定型的なものです。

以降は、許可をした日付と裁判所の表示、審判をした裁判官の氏名と押印、続いて審判書のオリジナルと同じものであることの証明と、証明の日付、証明した書記官の氏名と押印が続きます。

万が一、審判書に誤記等があった場合

万が一、審判書に誤記等があった場合は、慌てずに裁判所に連絡して下さい。本籍や住所の表示等、申立書や添付書類等から明らかに誤りがあることがわかる限り訂正してもらえます。この際に、追加の切手を求められる事があります。

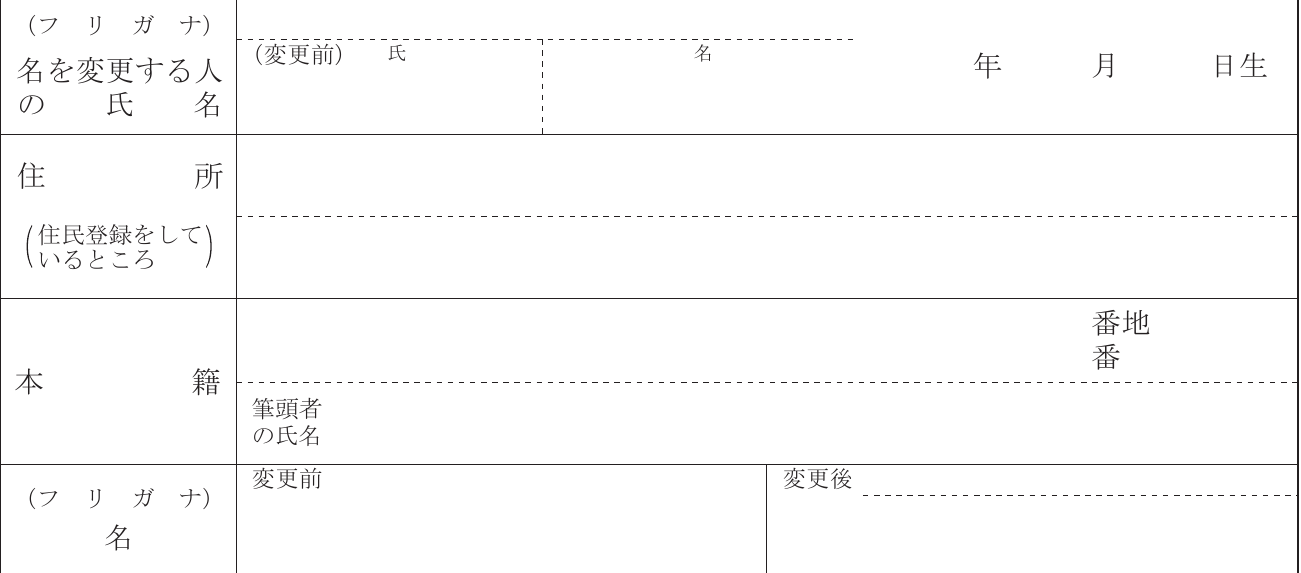

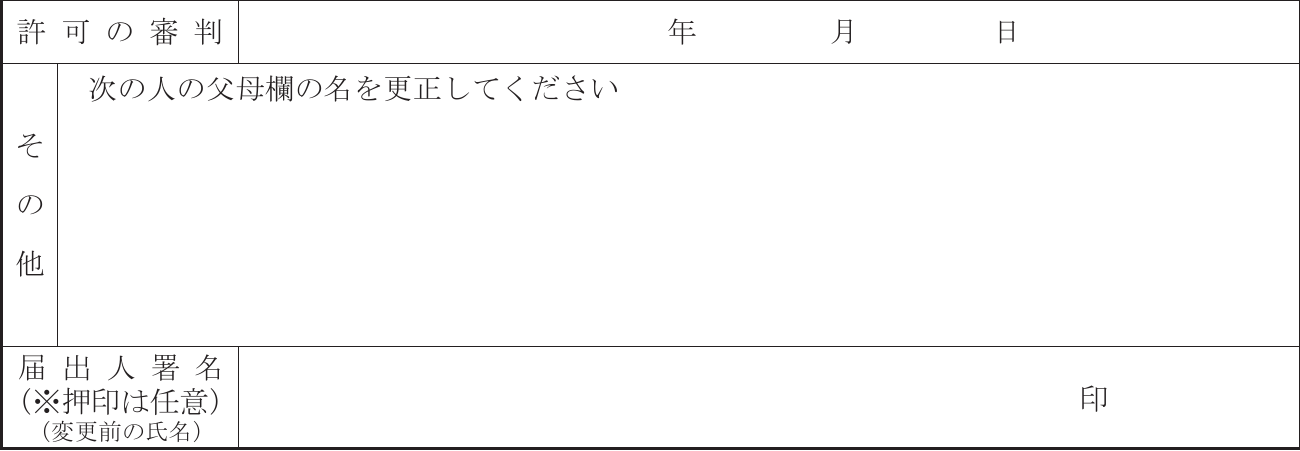

名の変更届の作成

許可の審判書を確認した後は、名の変更届を記入しましょう。届出の用紙は全国共通の様式で、各市区町村の窓口にありますが、出張所やサービスコーナーにはないこともあるので、役所の本庁舎に行くか事前に電話で問い合わせる事も良いでしょう。

届出の日付と宛先の部分

ここには、届出の日付と届け出先の市区町村を記入します。日付は空欄でも問題になりません。

届け出先の市区町村は、本籍地の市区町村とは限らず、あくまで届出の窓口になる市区町村です。例えば、本籍が福岡県福岡市、住所が東京都千代田区で千代田区に届け出る場合は、千代田区長と記入します。

届出の本人の表示の欄

この欄は、名前を変更する本人に関する事項を記入する欄です。1行目は変更前の現在の戸籍の氏名、フリガナと生年月日を記入します。以前は(ふりがな)でしたが、令和7年5月の戸籍法改正以降は(フリガナ)に変更されています。

次の欄は、住所を記入する欄です。できる限り住民票の記載のとおりに記入するべきです。しかし、現在、住民票をおいていない場所を記入することはできません。本籍の欄は、本籍、筆頭者を記入する欄です。こちらも戸籍に記載されているとおりに記入するべきです。

最後の名の欄は、変更前後の名前を記入する欄です。左側は現在の戸籍上名前を、右側は許可の審判書に記載された通りの名前とそのフリガナを記入します。

許可の日付と署名の欄

許可の日付の欄には、審判書の裁判所名と裁判官の氏名の上の行に記載された日付を記入します。その下にある日付は、審判書の発行の日付ですので、許可の日付ではありません。

その他の欄に記入することはあまりありません。子供が婚姻等で別の戸籍になっている場合は、「本籍●●、筆頭者××の届出人の長男・長女の父/母の名前も変更してください」と記入しておくと親切です。

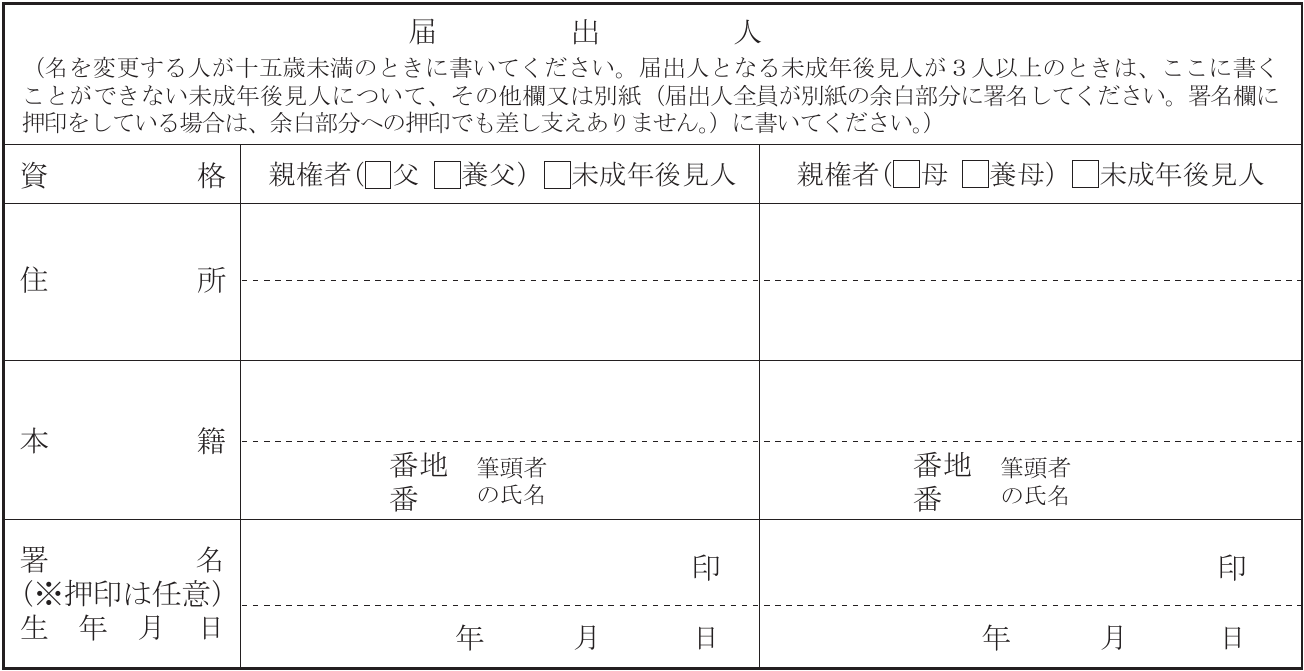

最後の署名の欄は、届出本人にが署名(押印)します。本人が15歳未満の未成年である場合は、ここには署名せず、下の届出人の欄に親権者や未成年後見人が署名(押印)します。

届出人の署名の欄

名前を変更する本人が15歳未満の未成年の場合は、この欄に親権者又は未成年後見人が署名します。

最初の行の法定代理人の資格の父(養父)、母(養母)又は未成年後見人のいずれかにチェックをします。

住所と本籍が本人と同じであれば、それぞれ上記のとおり記入しても大丈夫です。

最後に、署名(押印)をして、生年月日を記入すれば完成です。

以前は、連絡先電話番号を記入する欄等も右隅にありましたが、最近の様式にはないようです。しかし、手続き中に何かがあるといけないので、枠外に電話番号を書いておくのも良いでしょう。

名の変更の届け出

名の変更の届け出は、他の戸籍届出と同じく、本籍地の市区町村又は住民票のある市区町村に届け出ます。海外に在住している方は在外日本領事館又は本籍地の市区町村です。また郵便で送ることもできますが、安全のため、特定記録や簡易書留、レターパックを使うことをお勧めします。

届出には、名の変更届、名の変更許可の審判書の原本が必要です。届出の際に書類のチェックがされ、受理されると約3週間程度で戸籍に反映されます。

ただし、令和6年の戸籍法改正以降、住民票のある市区町村と本籍地の市区町村のシステムがうまく連携できないことも多いので、届出から2週間くらい経過したら進捗の確認の電話連絡を入れるのも良いです。

新しい戸籍の確認

戸籍が反映された後は、新しくなった戸籍を取得して、ぜひ確認してください。

戸籍のご自身の箇所が、新しい名前とフリガナになっていること、新しく名前の変更の欄が設けられ、「名の変更をした旨」、「名前の変更の日付(=名の変更届の日」と「従前の名前(従前のヨミガナ)」記録されているはずです。

これ以外に本籍地以外に届け出た場合は、「受理をした市区町村長の名前」「本籍地に届を送付した日付」等も記録されます。

最近はめったに起こりませんが、万が一、誤記、記入漏れ等があった場合は、すみやかに市区町村に連絡してください。

まとめ|名の変更は、しっかりと準備すれば現実的に可能です

名の変更許可の申立ては、形式的に書類審査だけで終わる手続きではなく、家庭裁判所の実情に踏み込んだ審査を経て許可されるものです。そのため、証拠資料の収集と理路整然とした申立書の記載等、ひとつひとつの準備がとても重要です。

仮に「正当な事由」に該当する状況であったとしても、証拠資料の不足や裁判所に伝わらない「申立ての理由」では、許可を得ることは難しくなります。

記事の中でもご紹介したとおり、以下のような点を意識して準備を進めることが、名の変更許可を得るための大切なステップになります。

- 自身の事情が「正当な事由」に該当するかどうかを冷静に整理する

- 自身が考えている以外に「正当な事由」に該当する可能性がないかも検討する

- その事情を裏付ける具体的な資料を可能な限り集める

- 「申立ての理由」の記載は誇張や曖昧さを避け、事実に即して、「正当な事由」のポイントを押さえた内容とする

- 「通称の永年使用」以外の理由であっても、通称使用実績があれば補強資料として役立つ

- 裁判所からの照会や追加資料の求めに、迅速かつ誠実に対応する

早く名前を変えたいという気持ちは、よくわかります。しかし、申立てをする前にじっくりと準備を進めることで、手続きがスムーズに進み、裁判所からの許可を得られる可能性も高まります。

万が一不許可となった場合でも、今回の記事で解説したように、再挑戦の道を残すための判断や対応もあります。また、通称を名乗ることを継続することで許可を得られる道もあります。ですので、焦らずに冷静な判断をすることが大切です。

司法書士としての経験からも、名前の変更を望むお気持ちはさまざまな背景があるものであり、それが「正当な事由」として裁判所に伝わるよう、資料と記載を整えることが最も重要だと感じています。

この記事が、改名を検討されている方の一助となれば幸いです。

改名・名の変更手続に関するよくある質問

名の変更許可申立は、誰でも(未成年、外国人、海外在住含む)できますか?また、一度変更したら再度の変更は難しいですか?

名の変更許可申立は、日本人で日本に戸籍がある限り、未成年/海外在住者でも手続をすることができます。外国の方は、本国の法律に従って手続する必要があります。15歳未満の未成年者は父母等法定代理人が、本人の代わりに手続きをします。一度変更した後、再度名を変更することは、とても難しいです。

名の変更手続きにかかる費用や期間、手続きの法的根拠について教えてください。

名の変更の手続は戸籍法107条の2に定められた手続きです。手続きの費用は、裁判所の手数料800円、裁判所との通信費600~2,000円程度、戸籍代450円が少なくとも必要です。手続きに必要な期間は、申立てから戸籍に反映されるまでに2~3か月程度要するのが一般的です

「改名手続の裁判所の費用とその他にかかる費用」の記事で詳細を投稿しています。

名の変更申立書はどこで入手し、どのように(手書きの可否、理由の具体性)記入すべきですか?

名の変更許可申立書のひな形は、各家庭裁判所の受付の窓口、あるいは裁判所のホームページからダウンロードできます

手書きで作成した申立書でも、全く問題ありません。申立ての理由は、具体的かつ論理的に記入するべきです。

申立てに必要な公的書類(戸籍謄本、住民票など)は最新のものが必要ですか?また、証拠資料はどのように整理すれば良いですか?

申立てには、発行から3か月以内の現在の戸籍全部事項証明書が必須です。内容によって裁判所から過去の戸籍も要求されることがあります。証拠資料は原則コピーを提出すれば十分です。重要なものは最初に、その他は時系列に沿って整理するのが良いでしょう。

申立て費用(収入印紙、切手)の購入方法、金額、電子納付について教えてください。また、申立ては郵送でも可能ですか?

申立ての際の収入印紙800円分、切手660~2,000円分が必要です。郵便局で購入できますが、裁判所の売店で販売していることもあります。郵送で申し立てることも可能ですが、印紙や切手も入っている大切なものですので、簡易書留、特定記録郵便、レターパック等を利用するのが良いでしょう。

申立てとあわせて「電子納付利用登録申請」をすると、裁判所から「保管金提出書」が郵送またはFAXで届きます。提出所のとおりにPay-easyで支払います。

参考:東京家庭裁判所の「電子納付利用の手引き」と「電子納付登録申請書」

申立て後、裁判所からの連絡(期間、方法)や、予備審尋、書面照会とは何かを教えてください。

申立てから2週間から1か月程度で裁判所から連絡が郵便や電話であります。予備審尋とは裁判所に出頭して職員と面談します。書面照会は、郵便で裁判所の疑問点等を確認する手続きです。

追加資料を求められたり、これを用意できない場合の対応、裁判所からの連絡を放置した場合の処置について教えてください。

裁判官が資料は不十分だと考えれば、追加資料を求められます。用意できない時は正直に「ありません」と伝えてください。裁判所からの連絡に対応しなければ、却下されるでしょう。

裁判所から取り下げを勧められた場合、応じるべきですか?取り下げた場合や却下された場合の再度の申立ては可能ですか?

取り下げを勧められた時は、強力な追加資料がない限りは応じるべきです。取り下げ/却下された場合でも、追加の証拠や事情が変わったような場合は再度申立てをする意味があります。

審判書はどのように通知され、受け取ったら何を確認すべきですか?また、記載ミスがあった場合の対応についても教えてください。

審判書は、裁判所で受け取るか普通郵便で届きます。受け取ったら、申立人の本籍、住所、氏名、主文に書かれている現在の名前とこの振り仮名/新しい名前とこの振り仮名に誤りがないかを確認してください。

万が一、誤りがあった時はすぐに担当の裁判所書記官に連絡をしてください。明確な誤りの場合は、簡単に訂正してもらえます。

名の変更届はどこで入手し、記入方法の注意点(フリガナ含む)や、届出の際に必要なもの、届出先について教えてください。

名の変更届は、各市区町村の窓口やホームページで入手できます。記入の注意点は、戸籍、審判書等の書類の記載のとおりに記入することです。 届出には、名の変更届と許可の審判書の2点が必要で、住民票又は本籍のある市区町村に届け出ます。

名の変更届の郵送は可能ですか?また、許可からいつまでに提出すべきですか?

郵送で届け出ることは問題ありません。期間制限は法定されていませんが、時間が経ちすぎていると事情の説明のため追加の書類を求められることがあります。

届出をしてから戸籍に反映されるまでの期間や、住民票や運転免許証、パスポートなど公的書類の名義変更について教えてください。

戸籍に反映されるまでの期間は一般的に3週間程度です。住民票は戸籍の処理後に自動的に反映されます。マイナンバーカードは窓口で券面変更の手続きが必要です。運転免許証は反映後の住民票又は戸籍を持参して警察署で変更できます。パスポートは反映後の戸籍を用意して、パスポートセンターに申請します。